A la découverte du tinal

Au château de Montferrand, plusieurs espaces, très dégradés ou totalement détruits, laissent peu d'indices sur leur fonction. Encore faut-il qu'on connaisse leur existence ! Parfois, heureusement, ils sont révélés grâce à des sources anciennes.

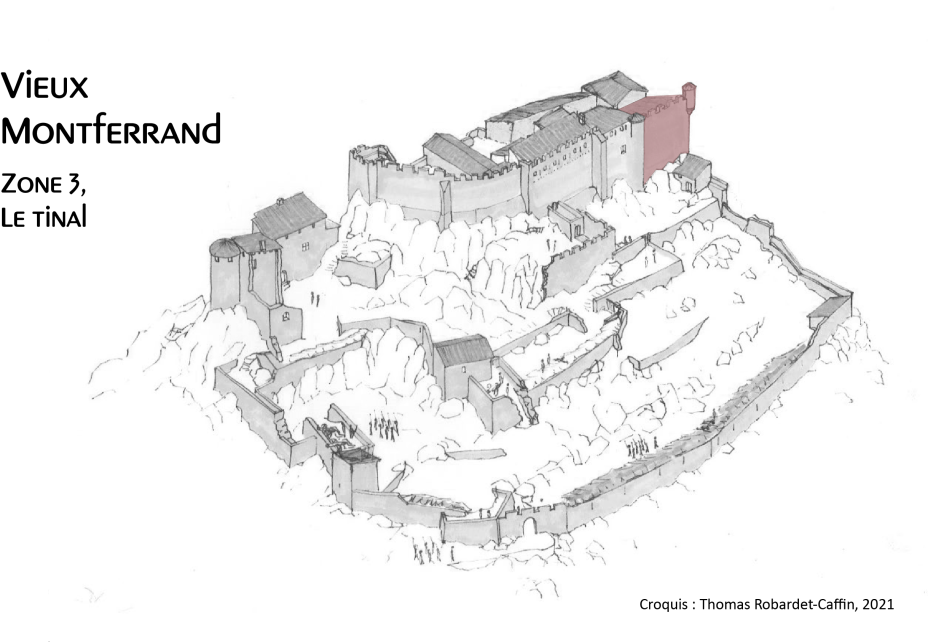

C'est le cas du "tinal", une salle du Vieux Montferrand (zone 3) aménagée au début du XVIIe siècle et dédiée à un usage spécifique : la production de vin.

Cet espace est connu grâce au rapport d’expertise réalisé en 1677 par Esprit Dumas et Georges Espinassou, les deux experts mandatés par l’évêque-comte de Montferrand pour évaluer le coût d’éventuels travaux de rénovation afin de rendre le château plus habitable. Le rapport est explicite quant à l’usage de cette salle située à l’angle sud-est du château et dont ne subsiste aujourd’hui que le niveau inférieur constitué de deux caves : l’étage supérieur y est décrit comme étant le "tinal".

En langue d'Oc, le terme tino (ou tine), désigne la cuve de bois cylindrique destinée à faire cuver la vendange. Son dérivé tinal, mentionné dès le XVIe siècle, est parfois employé pour qualifier un local isolé où l'on fait le vin quand la parcelle de vigne est éloignée de la maison (1).

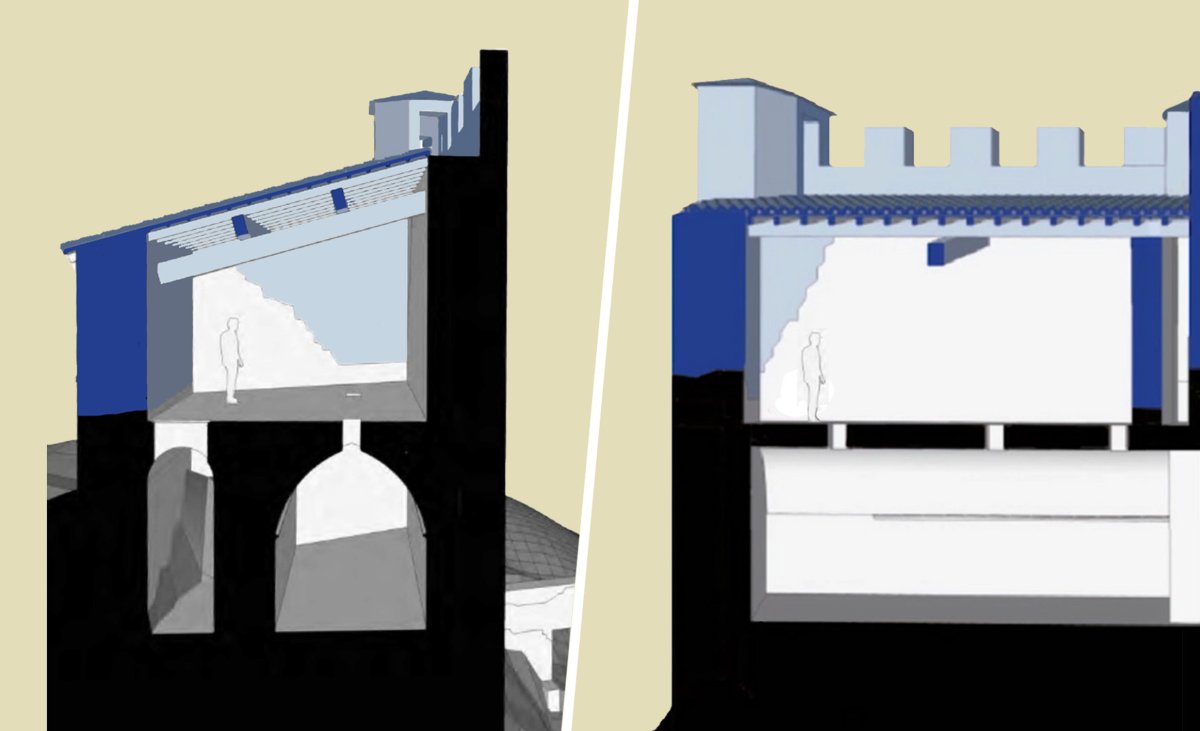

Reconstitution du tinal

Dans cette salle, les experts trouvent une "cuve vinaire" en pierre qui semble servir de pressoir : trois orifices étroits ménagés dans le sol de la pièce permettent au jus du raisin de s’égoutter dans des cuves situées au niveau inférieur. C’est là qu’ont lieu la macération et le vieillissement du vin, certainement dans des tonneaux en bois.

La description de la charpente du tinal suggère que le bâtiment est couvert d’une toiture mono-pente. Un croquis d'Amelin montrant la façade est du Vieux Montferrand en 1830, avant l’effondrement de celle-ci, corrobore cette hypothèse.

Enfin, empruntant le chemin de ronde en surplomb du bâtiment, les architectes trouvent "sur le coing dudit chasteau un petit membre servant pour une santinelle avec son couvert par dessus a quatre aux qui a este fait de neuf en bon estat". Il s’agit de l’échauguette de l’angle sud-est dont la construction est prévue dans le devis de 1605 : "A faire une tour sur le coin regardant vers St-Mathieu devant / Hausser tous le devant par dedans le château depuis la voute de la cave jusqu'en haut et faire une voute / Bien pavée et créneler tout alentour et faire des degrés de bois / Pour y monter hausser de quatre pans (91 cm) sur la salle / Pour mettre toute l'eau d'un côté et couvrir la cave".

L’aménagement du tinal est donc contemporain des travaux d’extension de cette partie du château. La qualité et la dimension réduite des blocs de pierre, que l’on retrouve dans d’autres parties du château, sont typiques de la première campagne de fortification au tournant du XVIIe siècle : les bâtisseurs ont d’abord remployé des moellons en grès, provenant des bâtiments de la basse-cour en cours de démolition, avant d'ouvrir une carrière à l'ouest du château.

C’est à partir de la combinaison de ces éléments, confrontée aux observations sur le terrain, qu’on peut envisager une modélisation vraisemblable de ce bâtiment en 1677.

La présence d’un espace dédié à la production de vin montre qu’en ces temps troublés, la forteresse se dote de tout l’équipement nécessaire à la vie d’une garnison nombreuse : fours, pressoirs, moulin, cuisine, citernes supplémentaires… De quoi résister à un siège…

(1) Cf. Michel Rouvière, "Wine Cellars and Vaults (France)", Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, edited by Paul Oliver, Cambridge University Press, vol. 1, IX, Uses and functions, p. 698