Au fil du temps

Voici une sélection de photographies et de représentations anciennes du château de Montferrand depuis le début du XIXe siècle.

Plus qu'un témoignage sur le passé du château, et sur sa lente dégradation, ces images sont de précieuses sources d'information pour comprendre l'architecture du bâtiment, les habitudes de vie de ses occupants, bref, pour "lire" les ruines parfois énigmatiques qui sont sous nos yeux...

De 1830 à 2024

3 vues générales depuis l'ouest

En 1830, la tour ronde du Petit Montferrand (à gauche) est encore bien visible. 60 ans plus tard, il n’en subsiste que le côté sud sur toute sa hauteur.

Au sommet du Vieux Montferrand (au centre), on distingue les 4 merlons au sommet du chemin de ronde : ils sont encore visibles sur la photo de 1890. A leur droite, le mur d’enceinte est renforcé par un éperon à angle aigu (d’où les ombres très marquées sur cette photo) qui l’a peut-être sauvé des assauts du temps.

A droite, le pignon nord-ouest de la maison de chevalier (n°14) est encore presque intégralement conservé à la fin du XIXe siècle. Il a été arasé depuis.

- Dessin 1, 1830, dessin à la mine de plomb de Jean-Marie AMELIN (1785-1858), fonds de la Médiathèque centrale Émile Zola / Montpellier Méditerranée Métropole – cote 01652RES-08-037

- Photo 2, ca 1890, collection de la famille PELISSIER, fonds des Archives départementales de l’Hérault – cote 27 Fi 7/17

- Photo 3, 2024, par Christophe Colrat

Dessin à la mine de plomb de Jean-Marie AMELIN (1785-1858), fonds de la Médiathèque centrale Émile Zola / Montpellier Méditerranée Métropole - cote 01652RES-08-037

Photo, ca 1890, collection de la famille PELISSIER, fonds des Archives départementales de l'Hérault - cote 27 Fi 7/17

Photo, 2024, par Christophe Colrat

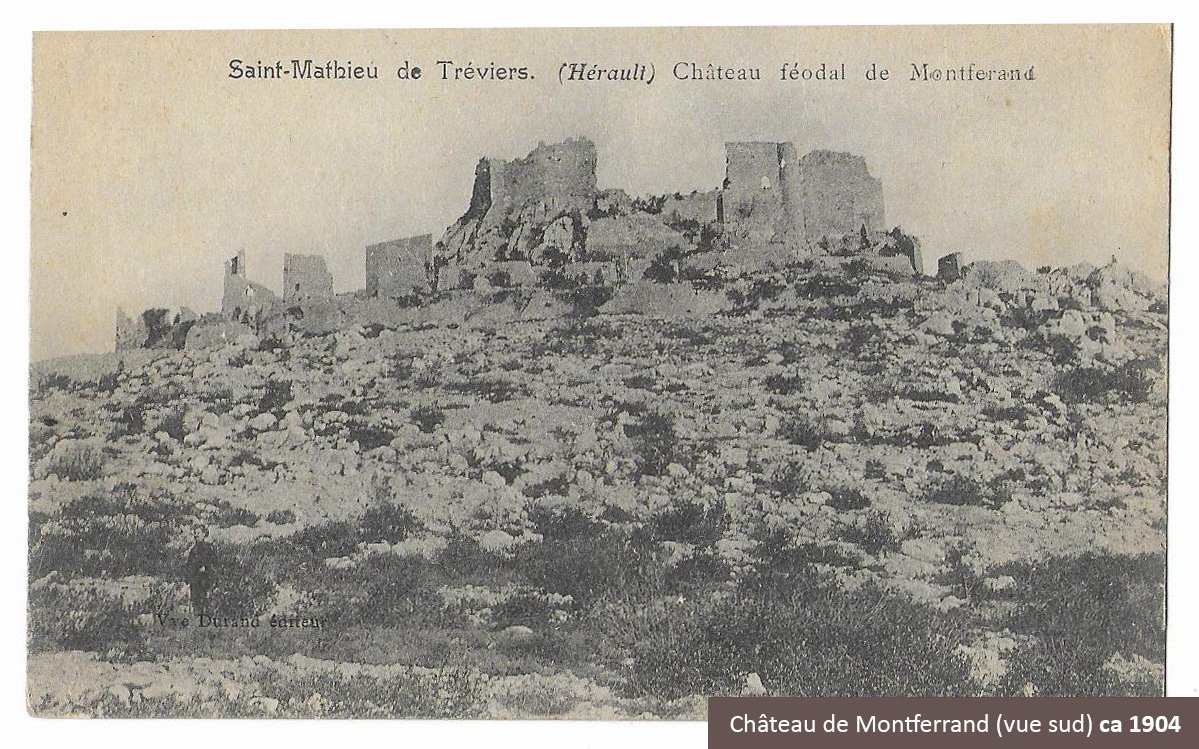

De 1840 à 2024

3 vues générales depuis le sud

En 1840, la tour ronde du Petit Montferrand (9, à gauche) est encore bien visible. 60 ans plus tard, il n’en subsiste que le côté sud sur toute sa hauteur.

Le long du bâtiment (1), on distingue les merlons au sommet du chemin de ronde : l’artiste en a représenté 6, mais d’autres croquis, plus soucieux de réalisme, n’en font apparaître que 4. Ils sont encore visibles au début du XXe siècle.

A l’est, la tour semi-circulaire (4) reliant l’aula - salle d’audience du seigneur -, dotée d'une fenêtre (2, à droite), et l’enceinte crénelée (3, à gauche) a relativement bien résisté.

Autre signe des temps : la végétation a repris ses droits depuis le départ de la bergère…

- Dessin 1, ca 1840, lithographie par Jean Joseph Bonaventure LAURENS (1801-1890), fonds de la Médiathèque centrale Émile Zola / Montpellier Méditerranée Métropole – cote C384_2_62

- Photo 2, ca 1904, collection de Lionel GAMET

- Photo 3, août 2024, de Christophe COLRAT

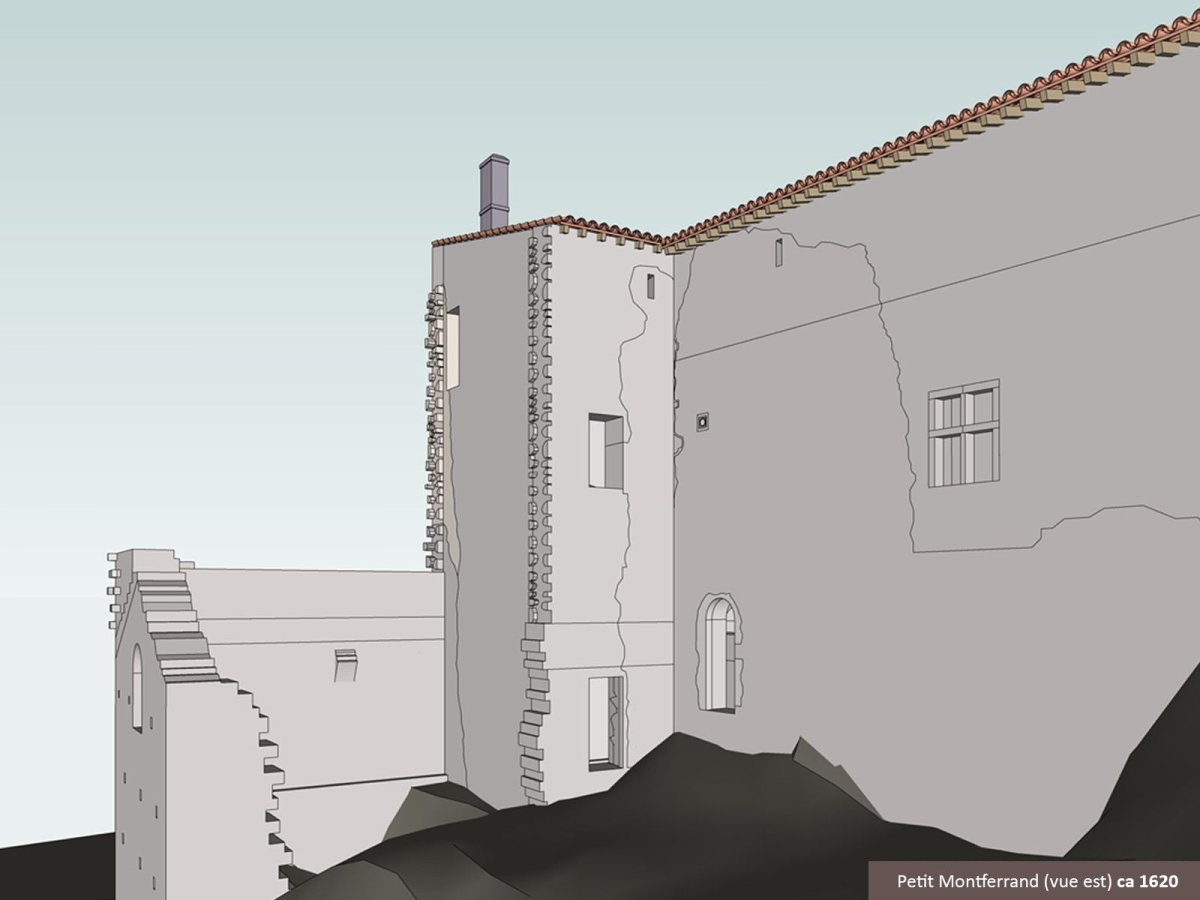

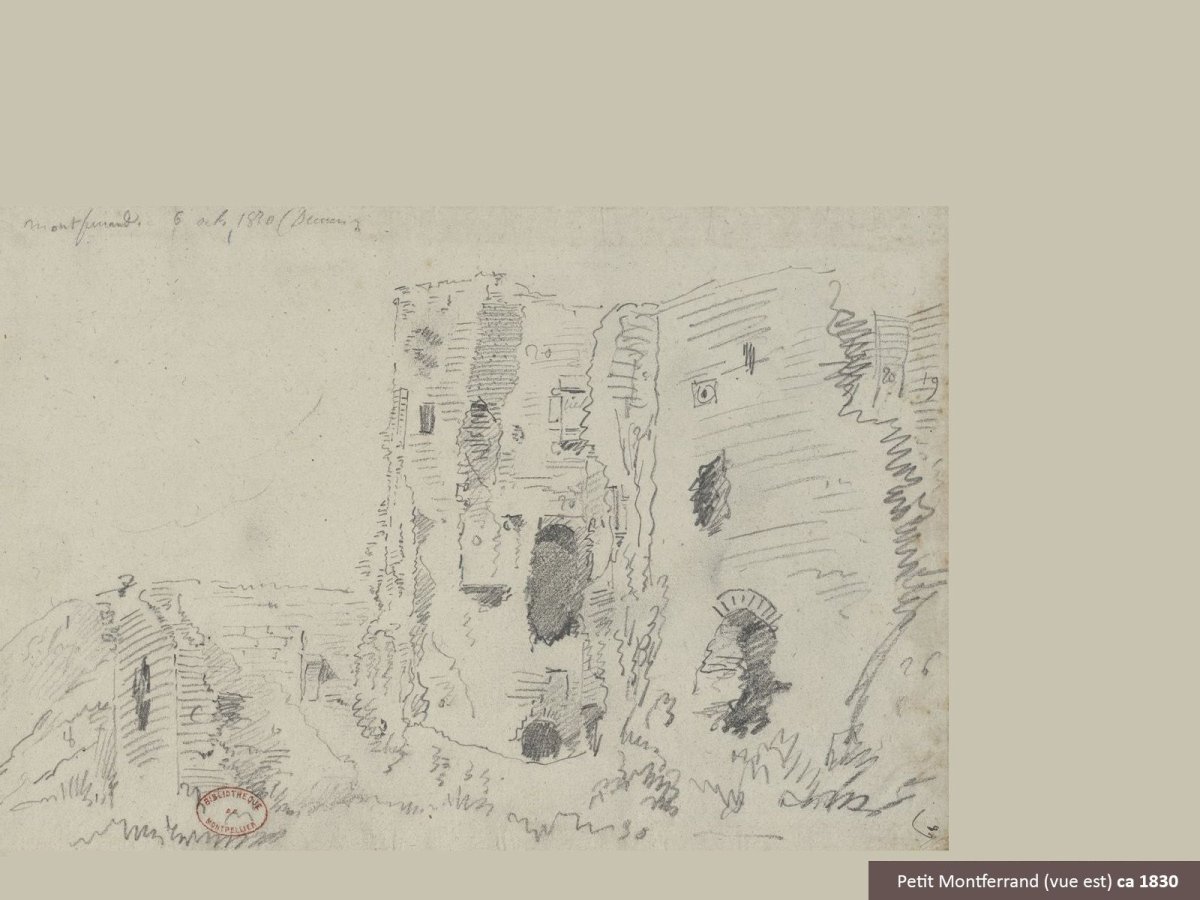

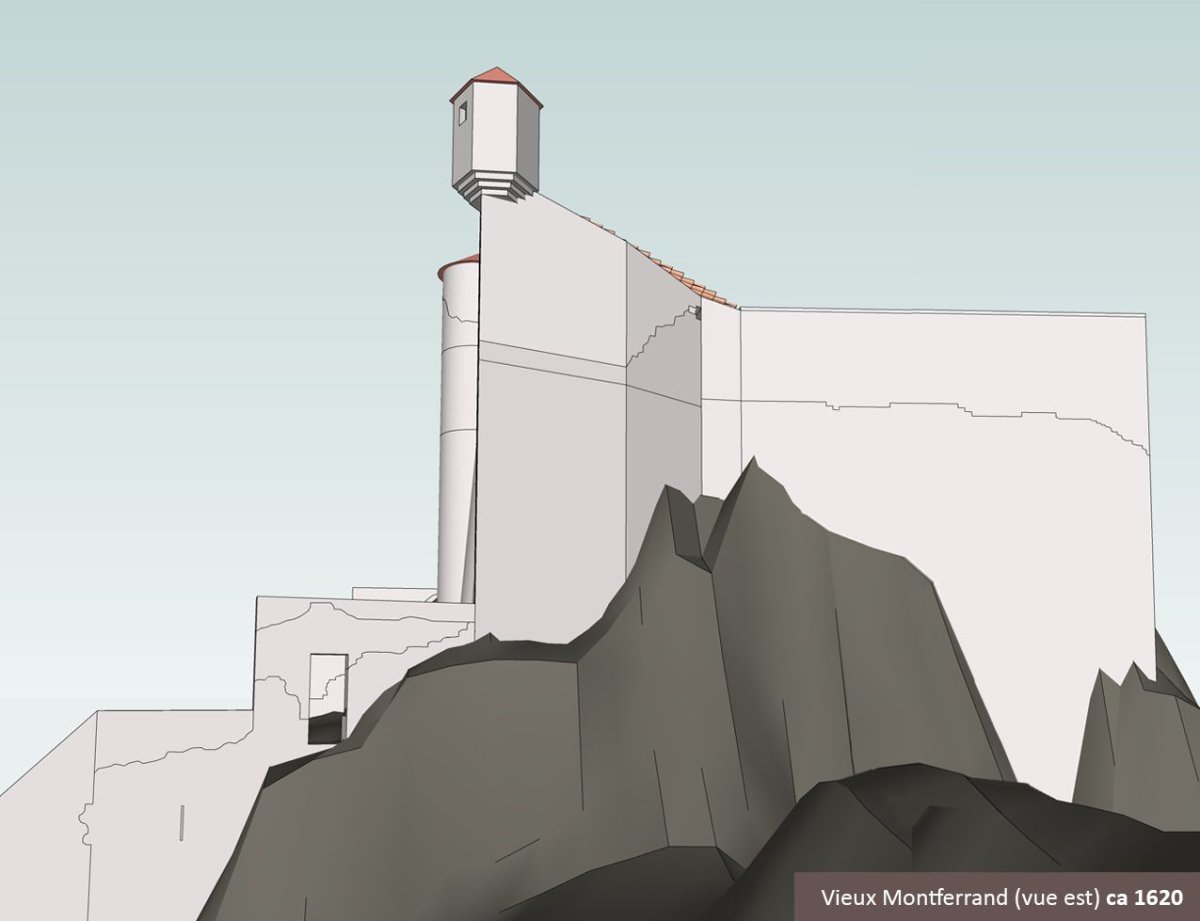

De 1620 à 2024

3 vues du Petit Montferrand depuis la terrasse sud

Le Petit Montferrand regroupe trois bâtiments mitoyens en forme de L : une tour dans l’angle nord-ouest (zone 9), un édifice nord (zone 10) et un édifice ouest (zone 11). Ils comportent chacun trois étages communiquant entre eux.

Sur le croquis de 1830, on distingue encore la tour d’angle (9) et les 3 portes qui en desservaient les niveaux : la porte supérieure est couverte par un linteau, les deux autres par des arcs. Le côté sud de cette tour ronde apparaît encore sur une photo de 1899. Il n’en reste que la base remplie de remblais : son diamètre intérieur est d’environ 3,50 m pour une épaisseur de mur de 90 cm.

A gauche, la maison (11) est dans le même état de conservation. Datée du début du XIIe s., cette construction est l’un des édifices les plus anciens du château. Ses vestiges sont remarquables par le soin apporté à la taille et à la pose des pierres.

- Reconstitution 1, ca 1620, par Thomas Robardet-Caffin

- Croquis 2, ca 1830, dessin à la mine de plomb de Jean-Marie Amelin, conservé à la Médiathèque centrale Émile Zola / Montpellier Méditerranée Métropole – cote 01652RES-08-042

- Photo 2, août 2024. Photo : Christophe Colrat

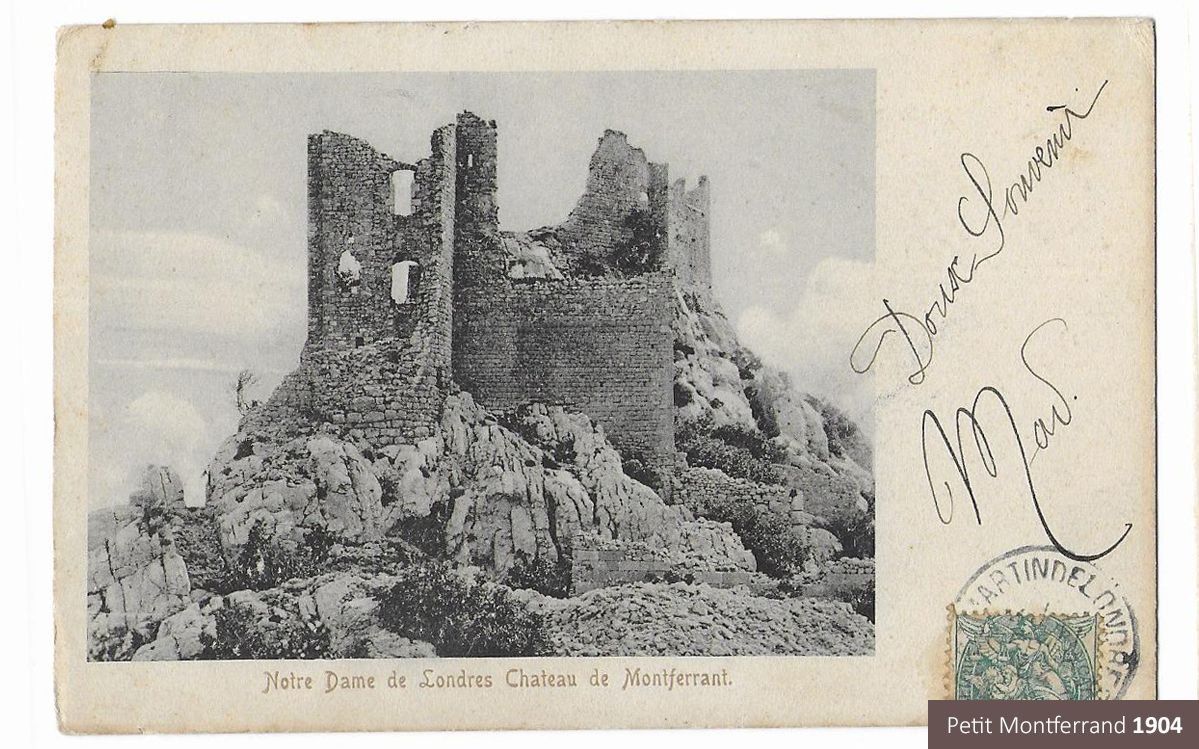

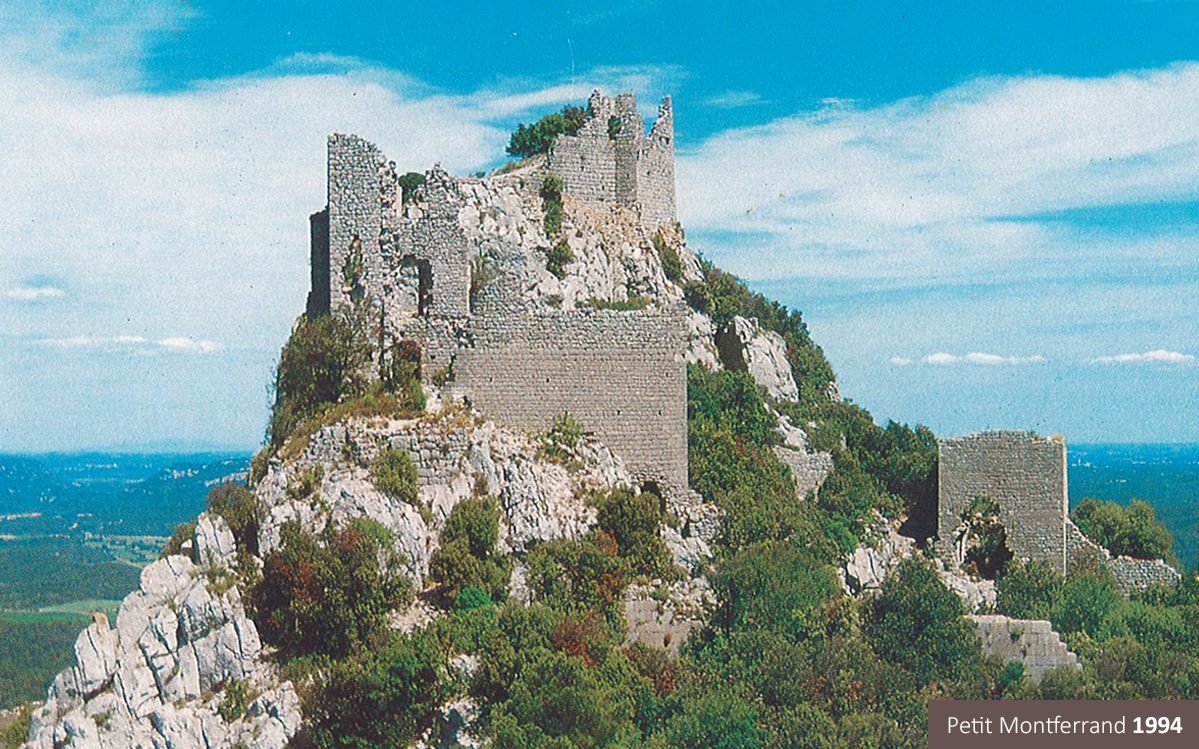

De 1904 à 2024

3 vues du Petit Montferrand depuis l'ouest

Trois vues du Petit Montferrand à 120 ans d'intervalle : on y lit parfaitement l'évolution de la silhouette du château dans le temps.

En 1904, la porte du dernier niveau du mur de refend (au premier plan) est encore surmontée de son arc. Le mur d'angle à gauche est encore en place. Il a disparu en 1994, de même qu'une partie de la façade du Vieux Montferrand à l'arrière-plan. 30 ans plus tard, les murs se sont encore dégradés.

- Carte postale 1, ca 1904, coll. M. Gamet

- Carte postale 2, ca 1994, La Nimoise Descartes, Florian Cano Editeur (CCGPSL)

- Photo 3, août 2024, Christophe Colrat

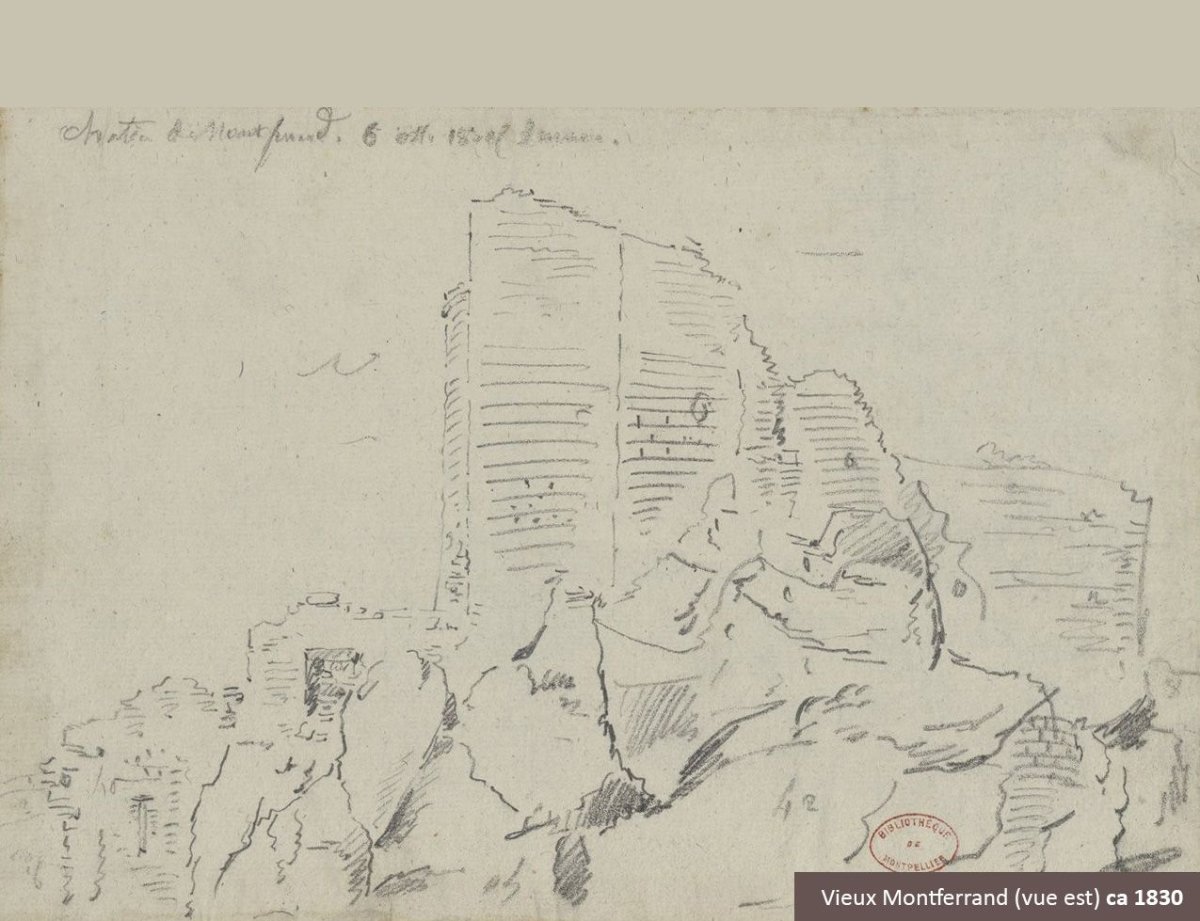

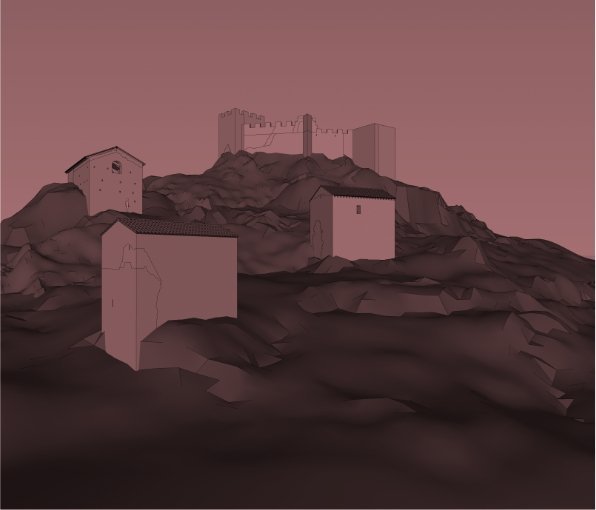

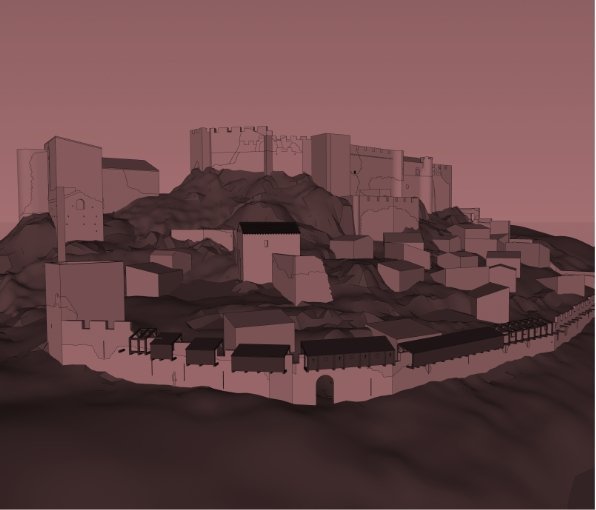

De 1620 à 2024

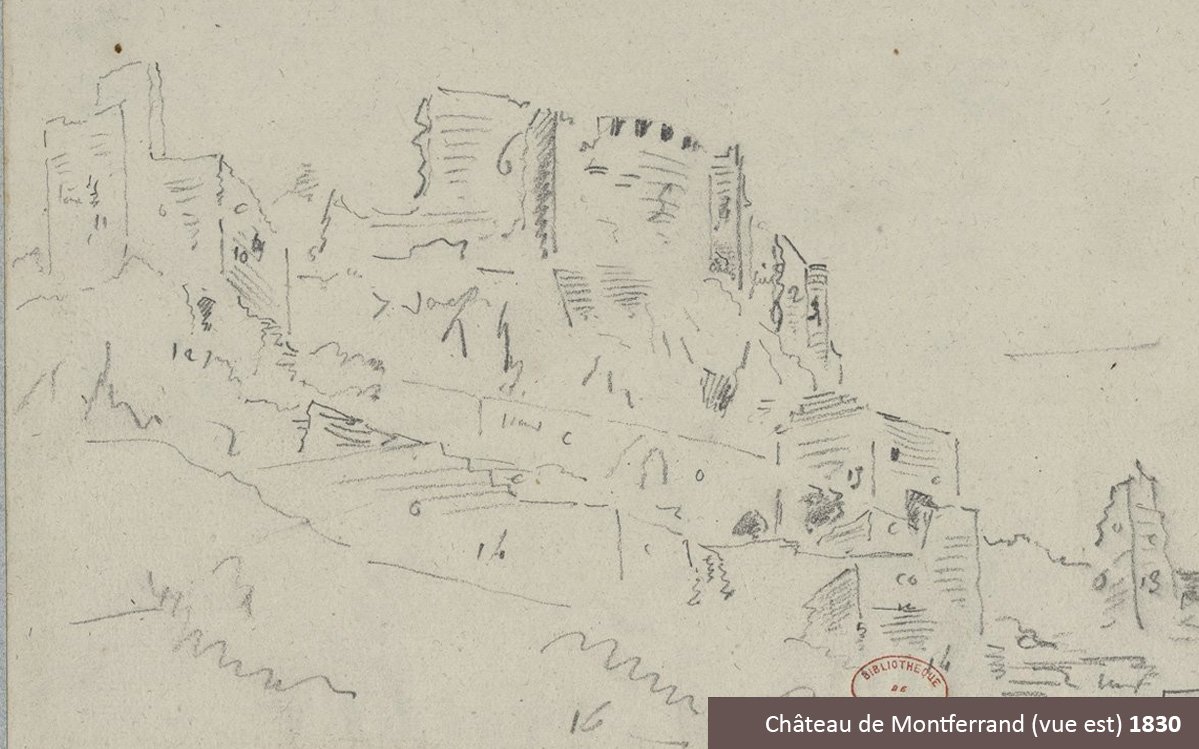

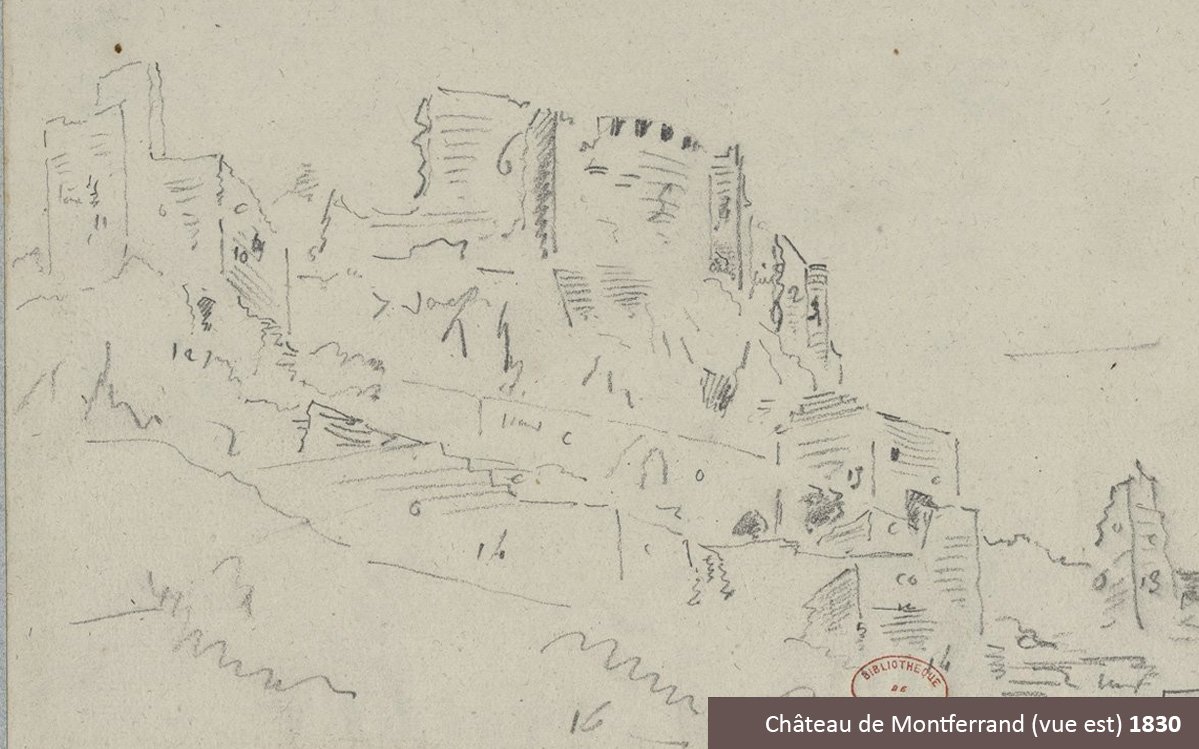

3 vues du Vieux Montferrand depuis l'est

En 1830, l’angle sud-est du bâtiment est conservé sur toute sa hauteur (3). La pente au sommet du mur correspond à l’inclinaison d’une toiture mono-pente, d’ailleurs décrite dans l’inventaire de 1677. Cet angle a déjà perdu son échauguette, dont la construction est prévue dans le prix-fait (devis) de 1604, et qui est décrite comme "en bon estat" dans le même inventaire.

A droite, la façade supposée de la chapelle castrale (5) est dans le même état qu’aujourd’hui : la zone semble avoir été totalement arasée lors du démantèlement du château au XVIIe siècle.

A gauche, la poterne (petite porte) est encore intacte en 1830 mais il n’en subsiste aujourd’hui que les bases. L’extrémité du rempart à gauche est restée la même depuis deux siècles : la brèche semble résulter d’un démontage volontaire, rendu nécessaire par la construction du bastion sud (entre les zones 16 et 22).

- Reconstitution 1, ca 1620, par Thomas Robardet-Caffin

- Croquis 2, ca 1830, dessin à la mine de plomb par Jean-Marie Amelin, conservé à la Médiathèque centrale Émile Zola / Montpellier Méditerranée Métropole – cote 01652RES-08-041

- Photo 2, août 2024, Christophe Colrat