Une communauté atypique

Le 18 juin 1276, Bérenger de Frédol, évêque de Maguelone, comte de Melgueil et de Montferrand, accorde des privilèges aux habitants de la vallée de Montferrand en récompense de leur fidélité et des services rendus. C’est ainsi qu’est née la communauté du val de Montferrand, qualifiée tardivement (et abusivement) de "République de Montferrand".

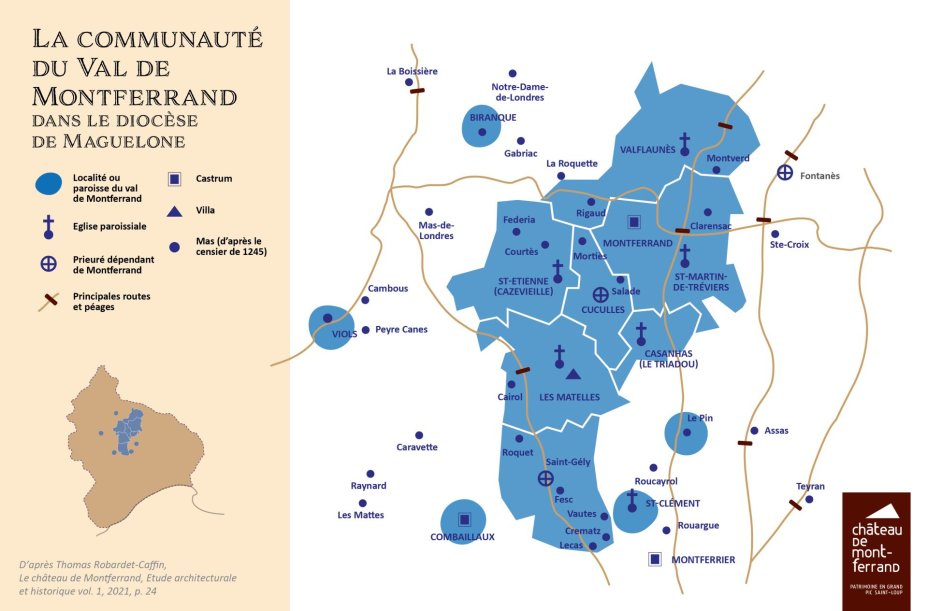

Cette communauté regroupe 15 paroisses, hameaux et métairies entre Combaillaux et Valflaunès : ses habitants y bénéficient de certains avantages juridiques ou fiscaux. Chaque chef de famille (homme ou femme) participe à l’élection des syndics chargés de défendre les intérêts de la communauté auprès du comte ou du roi de France. Si le système de scrutin n'est pas rare au Moyen Âge, le regroupement de villages au sein d'une communauté d’intérêts est exceptionnelle.

Les privilèges accordés sont importants. Parmi ceux-ci :

- Les habitants de la communauté sont exonérés des droits de succession sur les biens paternels ou maternels.

- Les pauvres du val de Montferrand ont le droit de faire moudre gratuitement leur blé au moulin de l'évêque.

- Les habitants de la communauté ne peuvent pas être détenus dans les prisons de Montferrand s’ils peuvent s'acquitter d'une caution dans les 8 jours suivant leur arrestation, à moins qu'ils n'aient commis un crime ou un délit relevant de la haute justice.

Siégeant dans le village des Matelles, la communauté reste sous l'autorité de l'évêque-comte, représenté en général par le châtelain de Montferrand.

Les Etats généraux du Languedoc

En 1459, les habitants obtiennent le droit de siéger aux Etats généraux du Languedoc. Cet événement montre que le comté n'est plus vraiment indépendant de la Couronne de France. Avant cette date, une assemblée se tenait à Maguelone pour faire élire les représentants du comté.

Une conscience communautaire

A la fin du XVe siècle, les habitants du Val de Montferrand font preuve d'une véritable conscience communautaire. Dans leurs actes juridiques (ventes de biens, testaments, condamnations pénales…), ils spécifient leur appartenance et leur implication au sein de cette communauté de villages.

Dans cette partie du diocèse, l’évêque reçoit les reconnaissances de fiefs en sa qualité de comte de Montferrand. Face aux villes importantes que sont Montpellier, Ganges ou encore Lunel, l'organisation en communauté est un réel moyen de reconnaissance pour ces populations relativement isolées et une force pour défendre des intérêts communs.

Le droit de chasse

En 1520, l'évêque revendique les droits de chasse sur les domaines de Montferrand en tant que comte. Le roi lui restitue le droit de première tête du gibier abattu par les habitants du Val de Montferrand et lui réserve certaines parties du gibier. Cerfs et chevreuils sont encore très présents dans la région.

Les fiefs de Montferrand

Au Moyen Age, le château de Montferrand n’a pas l’allure isolée, déconnectée des activités économiques et humaines qu’il a aujourd’hui. Il est un relais essentiel dans le maillage serré que constituent les mas, hameaux et bourgs où vivent les populations.

Le territoire s'organise suivant un réseau de petites entités économiques disséminées sur le territoire : ici ou là, des hameaux paroissiaux abritent des regroupements humains plus importants. Quelques villages sont déjà formés comme Saint-Martin-de-Londres. Saint-Mathieu et Tréviers forment encore deux hameaux distincts, chacun accolé à un prieuré : Saint-Mathieu et Saint-Martin. Les villages tels que nous les connaissons aujourd’hui se structurent tardivement, dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

Les occupants du château ne sont donc pas isolés des populations de la vallée. De plus, les surfaces cultivées sont considérablement plus étendues qu’aujourd’hui et l’élevage est généralisé, ce qui explique l’intense fréquentation des voies de communication.

Jusqu’aux portes du château, le site de Montferrand et ses alentours portent les traces d’une grande diversité d’activités, tant en plaine que sur les hauteurs. Certaines d’entre elles sont intimement liées au développement ou au fonctionnement de la forteresse.

Des églises et des prieurés disséminés dans un territoire dispersé

Les églises paroissiales se sont insérées aux XIe et XIIe siècles dans un tissu éclaté de mas. Si des constructions s’agglomèrent autour d’elles, il ne s’agit pas encore de villages. Certaines églises romanes sont encore aujourd’hui très préservées : Saint-Martin-de-Londres, Saint-André-de-Buèges, Saint-Martin-de-Sauteyrargues, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Jean-de-Cuculles et son prieuré fortifié, l’ancien prieuré...

Un réseau de mas et de castra autour de Montferrand

La majorité des fiefs sont sous le contrôle du château de Montferrand. Des seigneuries gravitent autour de ce centre de pouvoir et sont rattachées à lui plus ou moins directement : elles occupent des châteaux féodaux tels que Murles, Saint-Jean-de-Buèges, Brissac, La Roquette, Montlaur...

Les seigneuries sont elles-mêmes morcelées en de multiples mas détenus par des familles paysannes plus ou moins aisées. Le val de Montferrand compte ainsi plus de cinquante mas placés directement sous l’autorité comtale du château de Montferrand. Certains d'entre eux sont encore en activité aujourd'hui.

Des forts-villageois nés pendant la guerre de Cent Ans

Au début du XVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, certains bourgs se fortifient. Le sénéchal de Carcassonne, suppléé par le châtelain de Montferrand, délivre un véritable cahier des charges pour l’édification d’enceintes pourvues de courtines, de tours de flanquement circulaires et de tours-portes carrées.

Six forts villageois se structurent dans le nord du comté : Les Matelles, Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Jean-de-Cuculles et Combaillaux.

Des reconfigurations après les guerres de religion

Les conflits religieux, notamment les raids des troupes protestantes du duc de Rohan avant le siège de Montpellier en 1622, ont entraîné des mutations architecturales.

Les églises les plus touchées sont totalement rebâties (Les Matelles, Saint-Mathieu...) ou restaurées (Saint-Jean-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges...).

De belles demeures font leur apparition, créées de toutes pièces ou issues du remaniement de mas ou de châteaux préexistants, comme le château de Cambous à Viols-en-Laval.