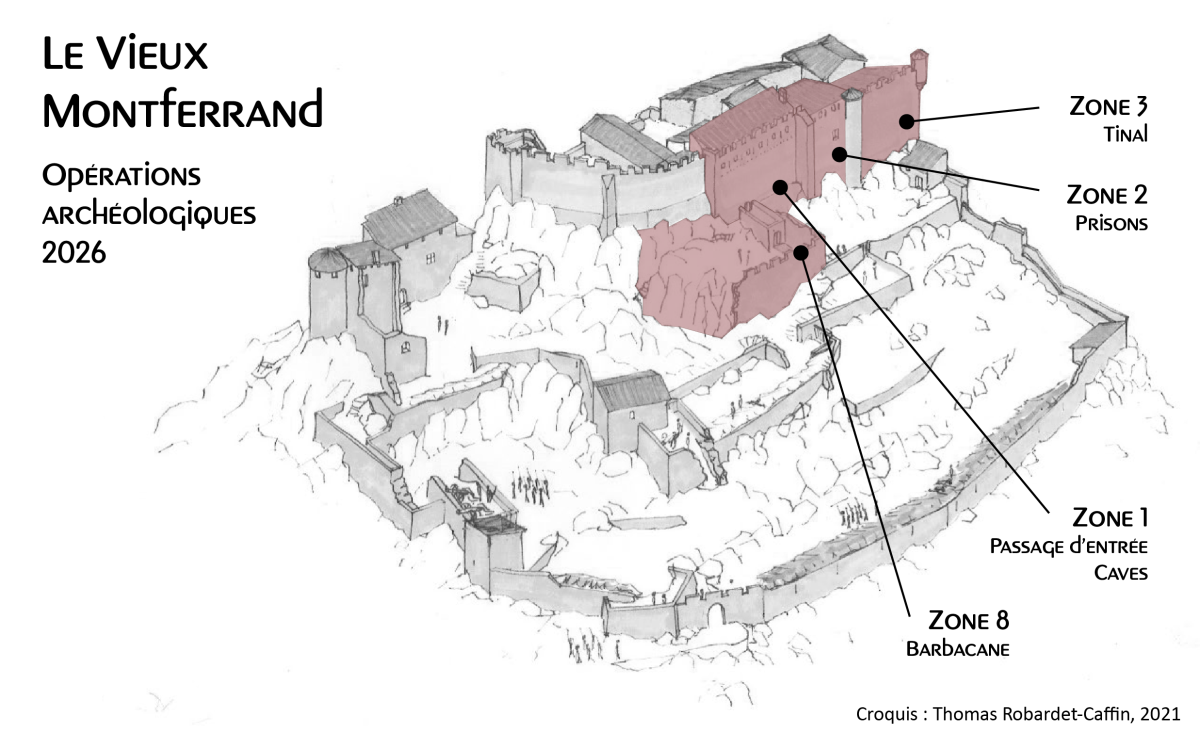

Dès 2026, plusieurs opérations de dégagement des remblais,

sous surveillance archéologique, sont prévues en amont des travaux de conservation et de restauration, notamment au Vieux Montferrand. C’est une première pour le château, qui n’a jamais fait l’objet de ce type d’intervention organisée.

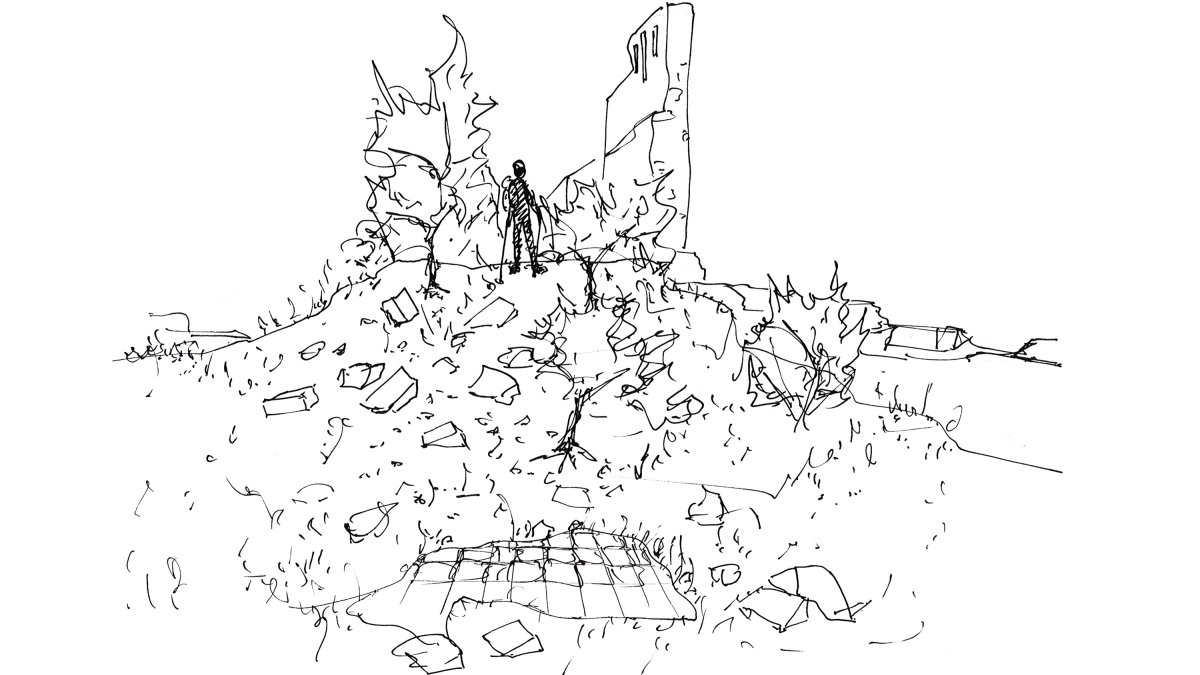

Le délabrement naturel puis le démantèlement du château en 1704 ont entraîné un état particulier de conservation des vestiges : les cours et les niveaux inférieurs été recouverts par les effondrements des étages supérieurs.

Le Vieux Montferrand, qui regroupe l’essentiel des pièces habitables au XVIIe siècle, concentre le plus de remblais. Les enjeux des opérations sont multiples :

- dégager les espaces ensevelis (cours, salles, passages) pour restaurer les circulations d’origine entre les différentes zones ;

- soulager les voûtes du poids des remblais et conserver les sols d’origine ;

- permettre au visiteur de comprendre l’organisation et le fonctionnement du château à travers les siècles.

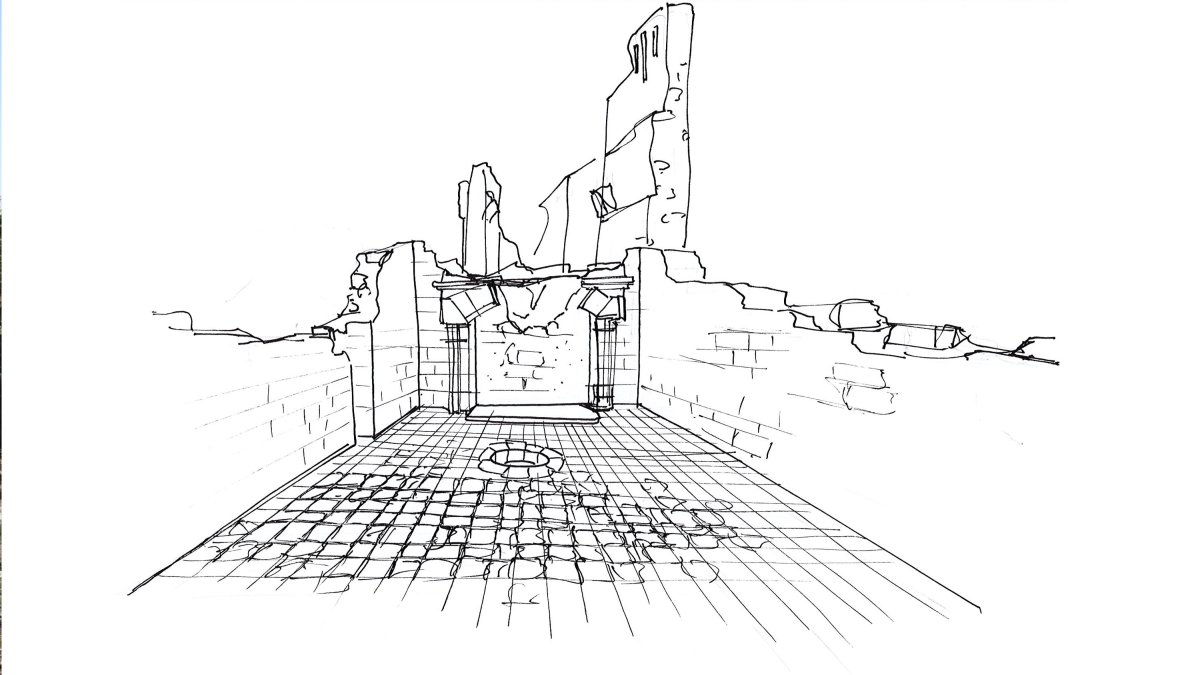

Ouverture du passage voûté

sous le bâtiment principal (2026)

Une des interventions s’attachera à déblayer le passage d’entrée au Vieux Montferrand, qui consiste en un couloir voûté, aujourd’hui obstrué, passant sous le bâtiment principal. C’est le seul accès à la partie la plus ancienne et la mieux protégée du château.

Aussi symbolique que pratique, cette opération vise à rouvrir le passage d’entrée du château haut situé sous le bâtiment 1 : aujourd’hui obstrué par les remblais causés par l’effondrement des étages supérieurs, ce couloir voûté était doté de plusieurs portes et d’une herse. Solidement gardé, il était le seul point d’accès au Vieux Montferrand depuis les terrasses inférieures, une fois la barbacane et le pont-levis franchis (zone 8).

En plus de faciliter la circulation, cette intervention permettra de révéler une partie de la haute cour du château et d’accéder librement à deux caves datant du XIIIe siècle et parfaitement conservées depuis 300 ans.

Autres opérations envisagées

D'autres opérations archéologiques sont envisagées sur le site, notamment le déblaiement des citernes du Petit et du Vieux Montferrand.

3 types de remblais

Sur le site de Montferrand, on identifie trois types de remblais, parfois dissimulés sous une récente couche d’humus :

- Les remblais d’effondrement : ils sont constitués majoritairement de pierres et de chaux issues de l’effondrement des maçonneries supérieures, de 1680 à nos jours. Ces remblais concernent la majorité des zones d’intervention de dégagement.

- Les remblais de terrassement : ils sont apportés au début du XVIIe siècle pour créer, derrière les murs médiévaux, des terrasses dédiées à la défense moderne. Ils sont majoritairement constitués de terre et de petits cailloux. Des gravats de rocher éclaté plus ou moins gros témoignent par moment des travaux de terrassement et de restructuration du site entrepris en même temps que ces comblements. Seuls des creusements ponctuels et superficiels de ces remblais sont prévus pour permettre la stabilisation des baies (archères) et des têtes des murs ensevelies.

- Les remblais de gabion au pied extérieur des enceintes : ils résultent du pourrissement des nattes en bois des gabions installés sur l’enceinte au début du XVIIe siècle pour former un parapet. La terre, libérée de son enveloppe tressée, s’est accumulée progressivement au pied du mur. Ces remblais sont de la même nature que les précédents. Leur dégagement au pied de l’enceinte sud est nécessaire pour révéler l’escarpe et retrouver la circulation d’origine.