Un nom sans lignage ?

On a longtemps pensé que l’étymologie de Montferrand signifiait "mont de fer", renvoyant à la position stratégique de la place forte. Aussi séduisante soit-elle, cette hypothèse est peu convaincante aujourd’hui.

Le terme Montferrand, d'origine médiévale, caractérise de nombreux lieux-dits, villes et châteaux en France. Sans preuve textuelle formelle, il est impossible d'établir un lien entre le château de Saint-Mathieu-de-Tréviers et un personnage précis portant le nom de Montferrand. Aucun texte connu n'atteste d'un tel lignage.

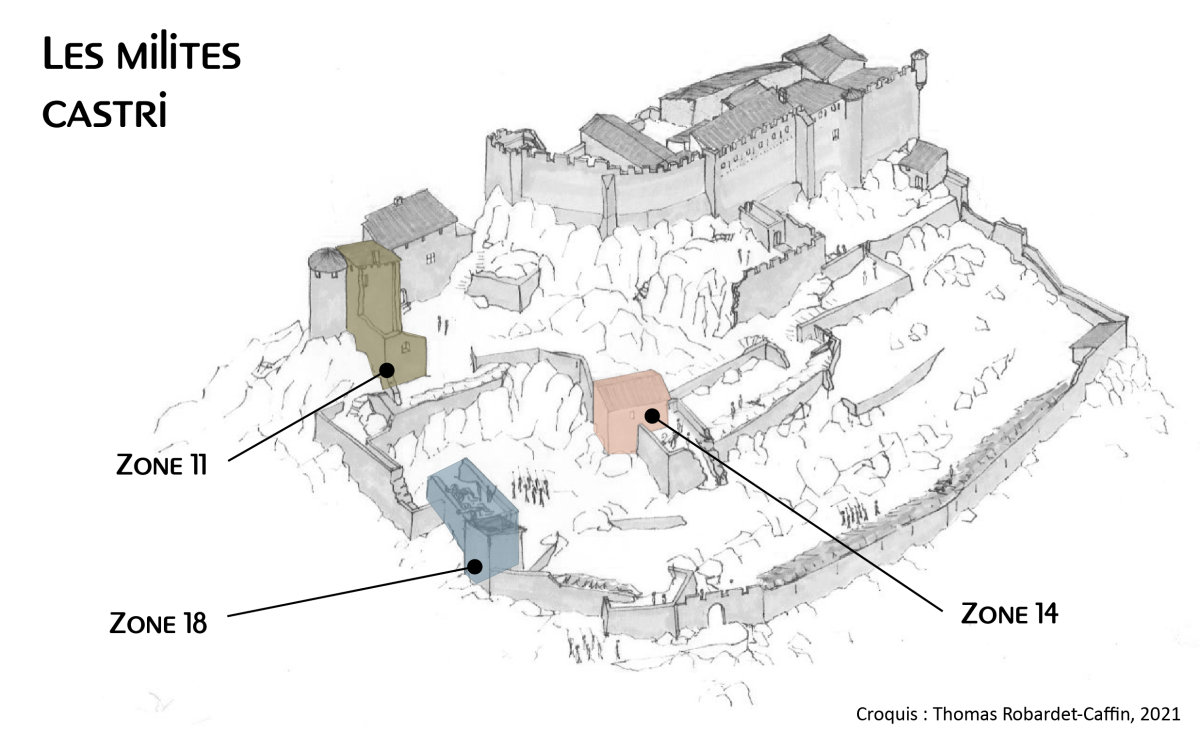

Toutefois, parmi la centaine d'actes rattachés à la juridiction de Montferrand et qui nous sont parvenus, un serment de fidélité du début du XIIe siècle mentionne trois hommes prénommés Hugo, Gui et Guiraud Raimond, dits « de Montferrand ». Ces personnages forment-ils une lignée aristocratique subalterne qui aurait des droits sur le castrum et qui, par conséquent, porterait le toponyme castral ? Ont-ils un lien avec les trois maisons de chevalier construites à la même époque et encore visibles aujourd’hui ?

A l’inverse, on peut tout aussi bien imaginer que ces trois personnages, issus d'une des nombreuses familles seigneuriales du sud de la France portant le patronyme « de Montferrand », ont pu transmettre leur nom au castrum naissant.

L’acte date du moment où le castrum est tenu en douaire par la comtesse Almondis, entre 1086 et 1132. Durant cette longue période, la plus stable du XIIe siècle, la permanence assurée par la comtesse favorise une certaine stabilité dans la gouvernance et l'occupation castrale. La mort d’Almodis vers 1132 plonge le comté dans une longue période d’instabilité, marquée par l’ingérence de puissantes familles (seigneurs de Montpellier, de Toulouse, de Provence, d’Alès), ce qui empêche tout lignage toponymique de s'épanouir.

Le choix de l'emplacement

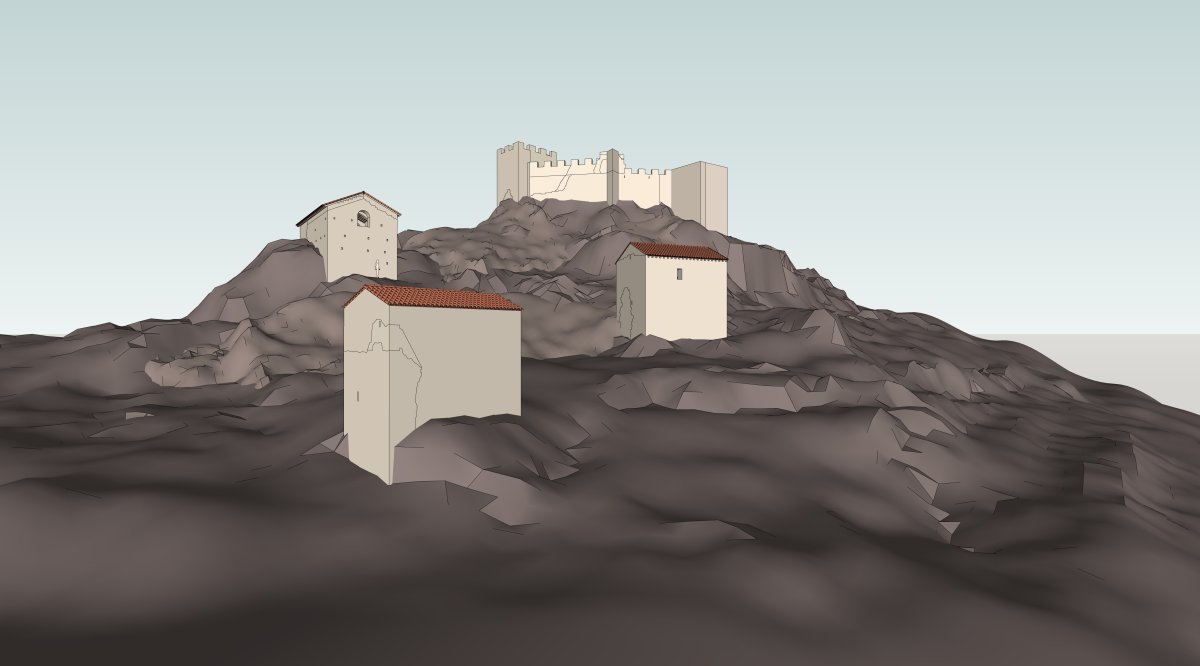

Comme de nombreux châteaux du Bas Languedoc, Montferrand s’inscrit dans la tradition architecturale militaire régionale, à l’image d’autres sites fortifiés comme Saint-Guilhem-le-Désert (château de Verdus, dit « des Géants »), Assas…

Pour les bâtisseurs de l’époque, il s’agit de tirer le meilleur parti possible de la configuration naturelle du site, afin d’éviter les dépenses inutiles. Le château est alors un lieu de refuge fortifié pour les populations locales, les assaillants dépassant rarement quelques dizaines d’hommes.

L’emplacement choisi pour la construction est donc primordial : le château est conçu pour surveiller les environs, voir loin, mais aussi être vu, véritable symbole d’autorité et de protection comtales.

Mais ce choix pose le problème majeur de l’approvisionnement en eau. Le château étant éloigné de toute source directe et privé de puits, il faut prévoir l’installation de citernes : on en dénombre au moins trois à Montferrand, construites spécifiquement ou aménagées dans d’anciennes caves pour répondre à l’augmentation des besoins de ses occupants.

Enfin, le château est au carrefour des « trés viès » (trois voies) qui a donné son nom au village en contrebas : il est idéalement situé au croisement des routes de Vieille-Toulouse, entre Nîmes et Aniane, de Mauguio aux Cévennes et des Matelles à Quissac.

Quelle que soit la dimension des pièces, les maçonneries soignées marquent une réelle distinction entre les bâtiments aristocratiques et les bâtiments à usage domestique.

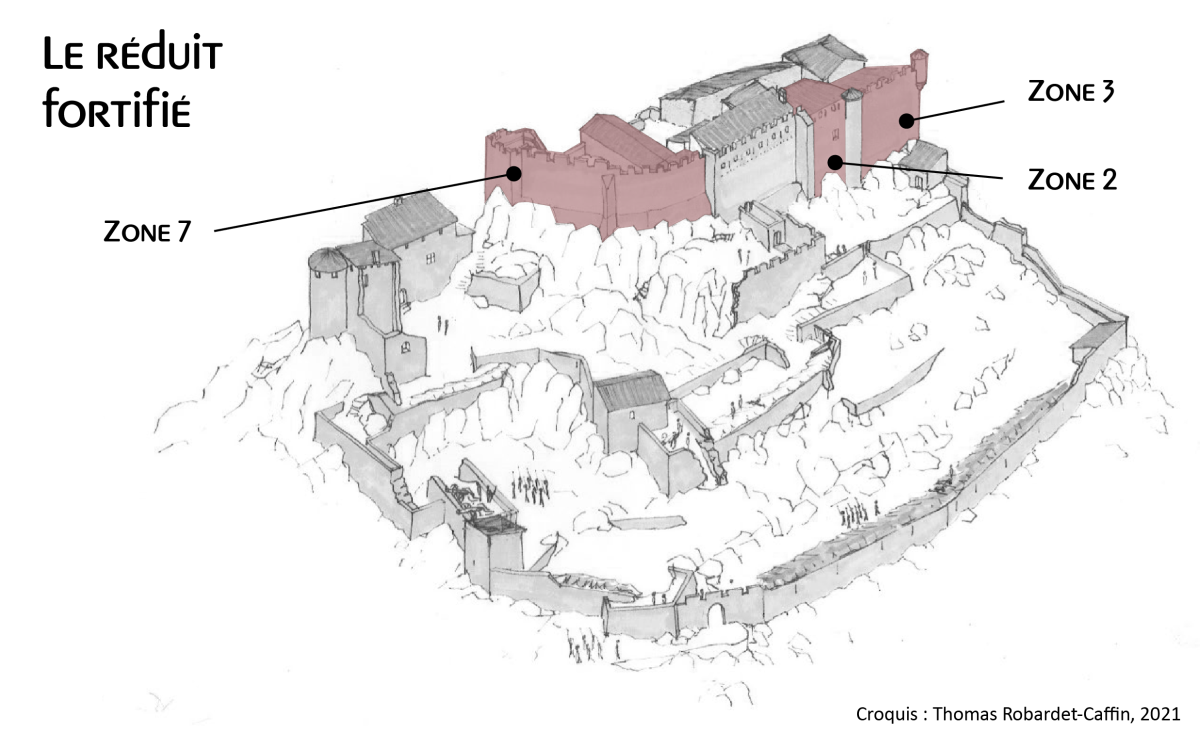

Au XVIIe siècle, les travaux d’aménagement de la place d’armes (zone 19) modifient considérablement la topographie médiévale en faisant disparaître de nombreux éléments. C'est à cette époque que le remblai est apporté au nord de la maison 14 pour aménager un perron couvert, comme en témoignent les boulins encore observables dans le mur. L'édifice est alors appelé "maison de l'amandier".

Malgré ces transformations, le mur médiéval reliant les deux maisons de chevalier est conservé sur une longueur de 14 m. Ce mur, qui ceinturait le premier réduit fortifié, est encore percé par une petite archère en sifflet. Cependant, sa faible épaisseur de 55 cm, son couronnement dépourvu de défenses et sa hauteur de 2,30 m lui confèrent un rôle plus symbolique que défensif.