Le denier melgorien

Dès le IXe siècle, l’affaiblissement de l’empire carolingien permet aux seigneurs locaux de s’arroger certaines prérogatives royales : c’est le cas du droit de monnayage, peu à peu usurpé par les comtes locaux, administrateurs de l’empire, qui cherchent à gagner leur indépendance et asseoir leur pouvoir.

Dès cette époque, comme de nombreux seigneurs un peu partout en France, le comte de Melgueil se dote de sa propre monnaie, le denier melgorien.

Le succès d'une monnaie courante

Après l’abandon de la frappe de l’or par les Carolingiens, les monnaies féodales sont frappées en argent et couramment en billon, un alliage plus ou moins pur de cuivre, de zinc et d’argent.

Les monnaies fonctionnent sur le système hérité du denier romain où la maille (obole) vaut ½ de denier et le pogès ¼ de denier. Le sou (12 deniers) et la livre (20 sous, soit 240 deniers) sont des monnaies de compte : elles ne sont pas matérialisées par des pièces réelles.

D’une teinte plus ou moins noire selon leur teneur en argent fin, les deniers sont fragiles, d’un poids de 1 gr environ (qui ne cessera de diminuer au fil du temps) et de faible valeur : ils correspondent à un usage courant.

Trois ateliers dans le comté

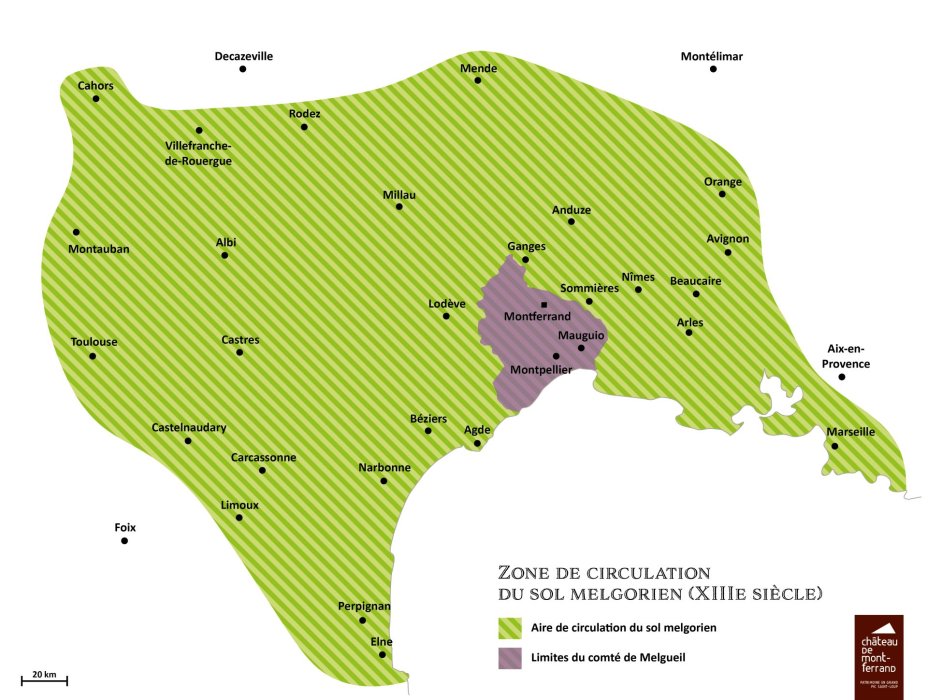

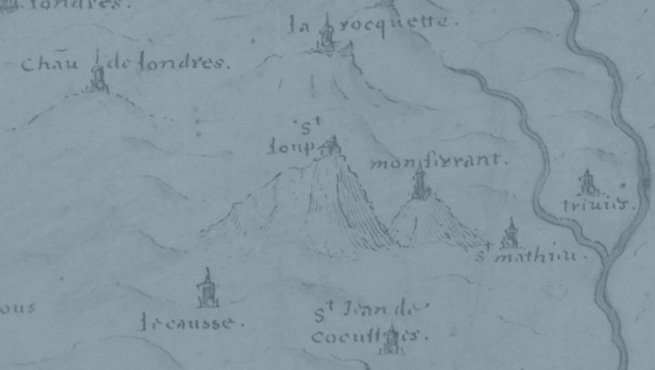

Du Xe et XIIIe siècle, les 3 ateliers du comté (Melgueil, Substantion et Maguelone) alimentent en numéraire toutes les régions du Midi, de Marseille à Toulouse et de Mende à Perpignan.

Le denier melgorien est l’une des monnaies les plus répandues de l’époque même si elle côtoie d’autres monnaies locales produites dans les ateliers de Cahors, Rodez, Albi, Morlaas et Toulouse…

Vers 1130, le droit exclusif de monnayage du comte de Melgueil devient un sujet de discorde avec le seigneur de Montpellier, son vassal devenu un puissant rival. A l’issue d’un conflit arbitré par le pape Calixte II, les Guilhem de Montpellier sont autorisés à prélever des droits sur chaque émission de monnaie : les comtes leur cèdent ainsi le quart de leurs 5 % de revenus sur le monnayage. En contrepartie, seules les espèces melgoriennes ont cours dans la seigneurie de Montpellier. Au fil du temps, à mesure qu’ils s’endetteront, les comtes de Melgueil verront leur part diminuer peu à peu au profit des seigneurs de Montpellier.

Un privilège mis à mal

En 1273, Jaime 1er, roi d’Aragon et seigneur de Montpellier, crée sa propre monnaie d’argent fin, le « gros » montpelliérain, la monnaie melgorienne ne suffisant plus aux besoins grandissants du commerce.

Un atelier est établi à Castelnau. Toutefois, sa fabrication est de courte durée, la ville étant cédée vingt ans plus tard au roi de France qui y impose sa monnaie.

Ici comme ailleurs, le renforcement de l’emprise du pouvoir royal sur le territoire sonne le glas des monnaies féodales. En 1292, Philippe le Bel restreint le cours du denier melgorien au seul diocèse de Maguelone. Dès lors, son rôle se réduit peu à peu, même si elle est encore utilisée pour les appoints ou comme unité de compte. En 1317, son fils Philippe le Long rétablit le monopole royal de la frappe de monnaie. Au début du XVe siècle, le denier melgorien a totalement disparu des échanges commerciaux.

Caractéristiques générales

Le denier melgorien serait une copie de la monnaie de Narbonne : les pièces portent les légendes « RAMVNOS » / Raymond à l’avers, et « NAIDONA » / Narbonne au revers, apparemment en référence à Raimond 1er de Narbonne (966-1083).

Au fil du temps, les motifs évoluent : la croix originelle tend à ressembler à celle figurant sur le sceau des évêques de Maguelone. Les légendes se stylisent et subissent des dégénérescences : le S de la légende RAMVNOS se couche et se divise, évoquant la forme d’un poisson.

A noter : le nom du comte de Melgueil n’a jamais figuré sur les deniers melgoriens.

- Emetteur : Comté de Melgueil

- Période : Xe – XIIIe s.

- Type : monnaie courante

- Composition : billon (alliage de cuivre, de zinc et d’argent)

- Poids : entre 0,79 et 1,11 g

- Diamètre : entre 14 et 20 mm

- Forme : ronde (irrégulière)

- Technique : frappe au marteau

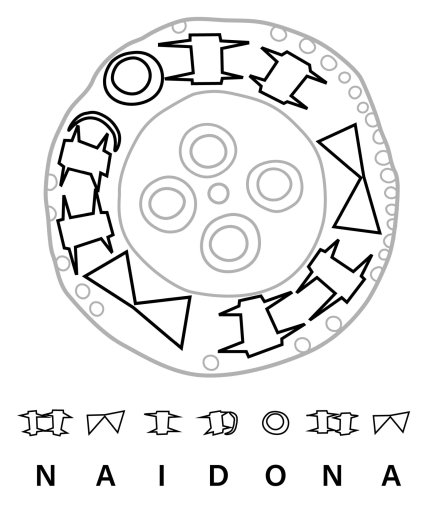

Denier melgorien, avers

Description :

Croix formée d'un pal et de deux étendards (ou mitres) accompagnée d'un besant (disque en relief).

L'avers est cerné d'un grénitis (cordon fait de petits grains).

Inscription :

IAMVNOS / RAMVNDS

Raymond

Denier melgorien, revers

Description :

Quatre annelets disposés en forme de croix autour d'un point rond.

Le revers est cerné d'un grénitis (cordon fait de petits grains).

Inscription :

NAIDONA

Narbonne

A lire aussi

Le denier de (l'in)culte

Au XIIIe siècle, les ateliers du comté sont au c½ur d’un curieux commerce de fausse monnaie arabe...