Le denier de (l'in)culte

Au XIIIe siècle, les ateliers du comté de Melgueil sont, à l'instar de nombreux autres ateliers, au c½ur d'un curieux commerce de monnaie arabe, au point de s'attirer les foudres du pape : entre imitation naïve et faux monnayage impie, la frontière parait bien mince...

A cette époque, l'essor de la navigation en Méditerranée, motivée notamment par les Croisades, favorise les échanges commerciaux. Leurs monnaies n?étant pas reconnues dans les ports musulmans, les pays chrétiens se lancent dans la fabrication de pièces imitées des monnaies arabes, souvent en argent : ces copies sont désignées par le terme de millarès.

Une pratique généralisée

Ainsi, des dizaines d’ateliers d’Espagne, de France et d’Italie se mettent à produire massivement des copies du dirham, la monnaie d’argent frappée par la dynastie des Almohades, sur laquelle figure le nom de Mahomet et son titre d'apôtre de Dieu. La fabrication est avérée dès 1263 à Montpellier, sous l’autorité du roi d’Aragon, et quelques mois plus tard dans le comté de Melgueil, à l’initiative de l’évêque de Maguelone. On estime à plus de 3 milliards le nombre de pièces frappées dans le monde chrétien en quelques dizaines d’années.

Comme les originales, les copies sont anonymes pour la plupart, sans mention d’atelier ni de date. Elles se distinguent toutefois par une face en général plus large et une découpe plus irrégulière que les pièces authentiques : elles sont aussi moins épaisses et plus légères. Leurs inscriptions reproduisent celles des dirhams mais la calligraphie est dégénérée, voire fantaisiste. Enfin, leur teneur en argent varie d’un atelier à l’autre, signe que les fabricants n’hésitent pas à rogner sur les coûts.

Dans les coffres de Montferrand

Certes, ces pièces sont réservées à l’exportation et interdites de circulation dans les villes qui les produisent. Elles sont d’ailleurs fabriquées dans des ateliers distincts des sites habituels, pour prévenir tout risque de concurrence. Les textes d’époque préconisent que les matières premières et les pièces frappées soient gardées en lieu sûr en attendant d’être vendues aux marchands contre de la monnaie locale. Le château de Montferrand, parfaitement protégé derrière son enceinte récemment construite, est le coffre-fort idéal pour entreposer les précieuses productions du comté.

Une affaire pas très catholique

Ces pratiques ne tardent pas à inquiéter les autorités de part et d’autre de la Méditerranée : au Maghreb, la circulation des millarès participe à l’affaiblissement de la monnaie locale, tandis que le roi de France Louis IX, jaloux de ses prérogatives monétaires, voit d’un mauvais ½il que ses vassaux, dont ses propres frères, frappent de la monnaie sans avoir obtenu de concession. En 1267, il intime l’ordre à ses frères Alphonse de Poitiers, marquis de Provence et comte de Toulouse, et Charles d’Anjou, comte de Provence, de faire cesser les fabrications dans leurs ateliers respectifs. Prévenu par le roi, le pape Clément IV intervient à son tour en ajoutant au motif politique un argument religieux : dans une lettre de 1266, il adresse de violents reproches à Béranger de Frédol, l’évêque de Maguelone : "Quel est donc le catholique qui ose monnayer au nom de Mahomet ? Et quel est l’homme qui ne craint pas d’imiter la monnaie d’autrui, sans autorisation du prince à qui elle appartient ou du souverain pontife ? L’usage que vous invoquez est impie et si on doit le reprocher à vos prédécesseurs, il ne peut vous excuser vous-même !".

Assez rapidement, la production de millarès cesse dans les ateliers, notamment sur les terres du roi de France et du pape. Mais les pièces circuleront encore longtemps dans les marchés du Maghreb…

Le dirham almohade

Caractéristiques

- Désignation : Dirham almohade, dit mumini

- Période : ca 1160-1260

- Type : monnaie courante

- Composition : argent

- Poids : 1,55 g

- Dimension : 14 mm env.

- Forme : carrée (irrégulière)

- Technique : frappe au marteau

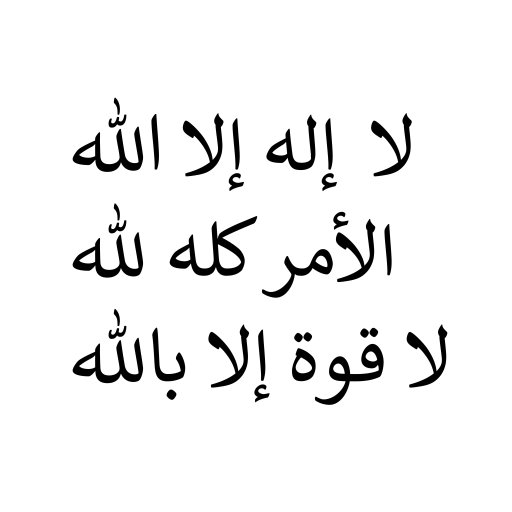

Traduction :

Il n'y a pas d'autre seigneur que Dieu

La décision appartient à Dieu

Il n'y a pas de pouvoir sauf par Dieu

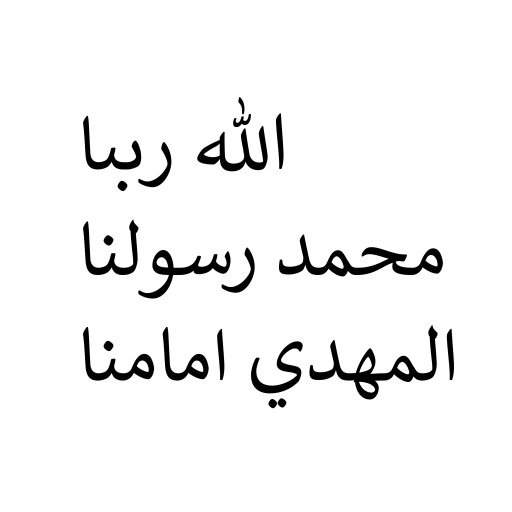

Traduction :

Dieu est notre seigneur

Mahomet est notre prophète

Al-Mahdi est notre imam*

* Le Mahdi (homme guidé par Dieu, messie) est, pour une grande partie des musulmans, une figure eschatologique qui viendra à la fin des temps pour restaurer la religion musulmane et la justice.

C’est aussi le titre que s’attribue Muhammad Ibn Tümart (1080-1130), fondateur de la dynastie marocaine d’origine berbère des Almohades, qui domine l'Afrique du Nord et l'Espagne de 1121 à 1269.

L'original et la copie

Bien qu’assez ressemblant, le millarès présente en général une face plus large et une découpe plus irrégulière que le dirham authentique : il est aussi moins épais et plus léger. Les inscriptions reproduisent celles de la pièce originale mais la calligraphie est dégénérée, voire fantaisiste, ce qui rend la lecture plus difficile.