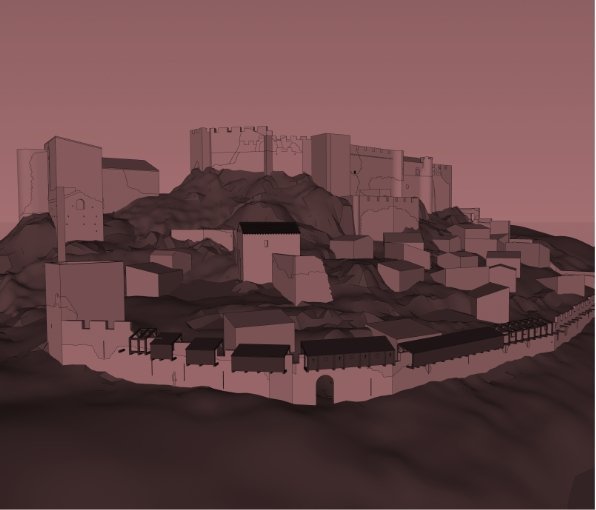

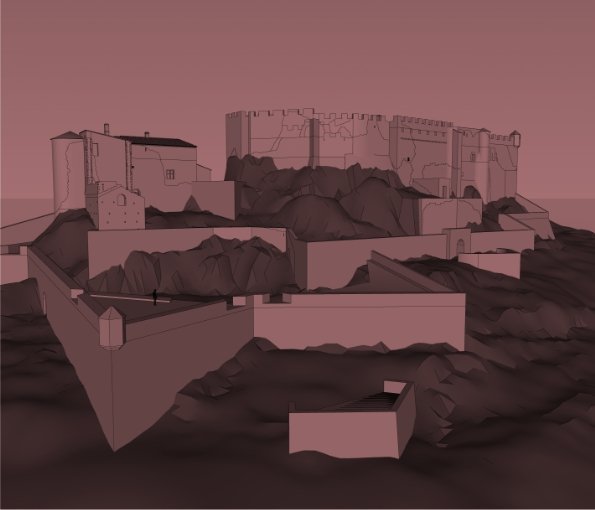

Lorsqu’aucun plan ni aucune image avant la ruine n’existe,

la modélisation d’un château se fait à partir d’un ensemble de sources parfois très diverses. Les mêmes sources sont exploitées de manière différente selon l’objectif poursuivi : restituer l’édifice avant sa démolition ou proposer un modèle évolutif du bâti.

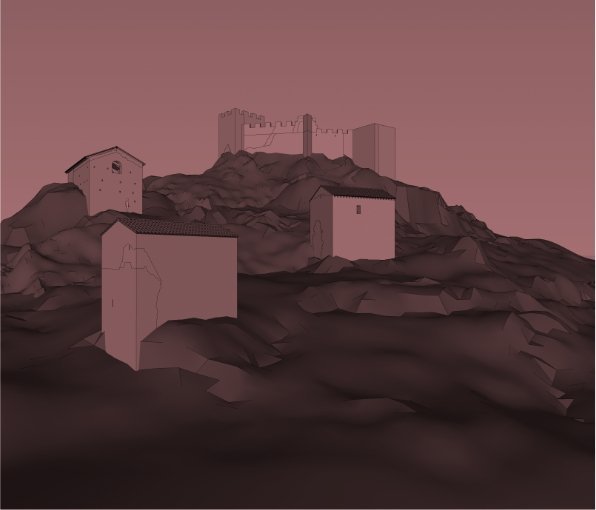

C’est cette démarche qu’a adoptée l’architecte Thomas Robardet-Caffin pour reconstituer l’évolution architecturale du château de Montferrand au fil des siècles. En l’absence de données sur la nature et la forme de plusieurs éléments du bâti, il a dû confronter les sources, parfois contradictoires, opérer des recoupements, combler les « vides » pour proposer une reconstitution cohérente et vraisemblable des espaces altérés ou totalement disparus, invisibles sur le terrain.

Le fonds documentaire

Le château de Montferrand dispose aussi d’un ensemble documentaire rare mais précieux. Les sources iconographiques et les écrits qui nous sont parvenus nous renseignent, à leur manière, sur l’état ou l’usage de l’édifice à un moment précis de son histoire.

Sources indirectes du Moyen Age

Le Moyen Age a laissé plusieurs traces écrites concernant le château, notamment au travers de lettres pontificales ou d’actes notariés.

Ces documents mentionnent la forteresse pour son usage ou comme symbole du pouvoir comtal, les informations relatives à son architecture y sont quasi inexistantes.

On peut compter aussi sur le cartulaire de Maguelone : ce recueil de chartes relatives à l’évêché regroupe près de 2 400 actes dont les plus anciens remontent au XIIe siècle. Plusieurs de ces actes font référence, même indirectement, à l’utilisation de certains espaces du château à une époque donnée.

Ecrits du XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, trois documents importants sont une source d’information majeure, non seulement sur l’architecture globale du château mais aussi sur l’agencement de ses espaces intérieurs.

En 1604 et 1605, deux prix-faits (devis) sont réalisés dans le cadre du projet de modernisation du château. Ils nous renseignent sur l’état du château à cette époque et sur les travaux envisagés par l’évêque pour transformer le site en caserne.

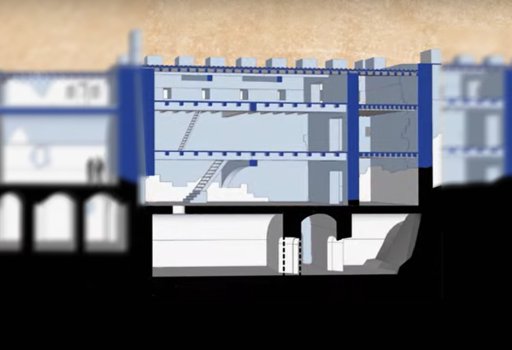

Mais c’est surtout l’expertise de 1677 qui apporte une connaissance très précise de l’aménagement intérieur du château dans son état final, peu avant son démantèlement. Réalisé par deux architectes à la demande de l’évêque qui envisage de remettre la forteresse en état, l’inventaire détaille la forteresse pièce par pièce, au gré de la déambulation des visiteurs. Chaque pièce est inventoriée avec la plus grande précision : fonction, dimensions, nombre et orientation des ouvertures, éléments de décor éventuels, revêtements de sols, organisation structurelle des plafonds…

Dans le détail

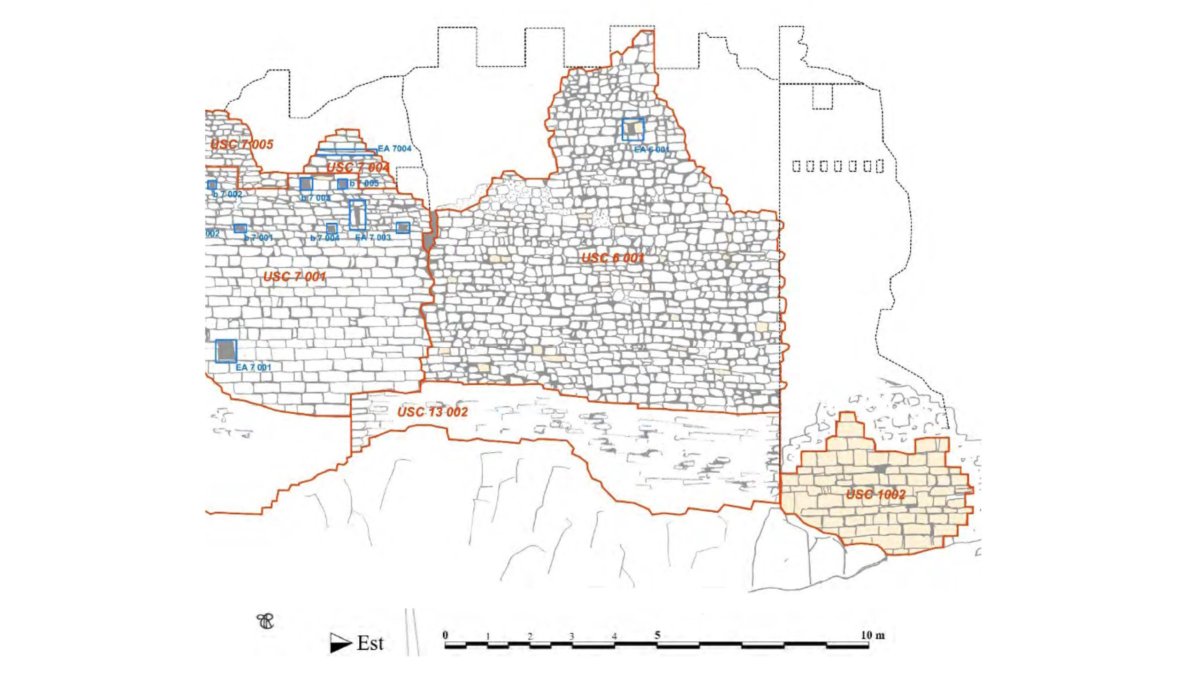

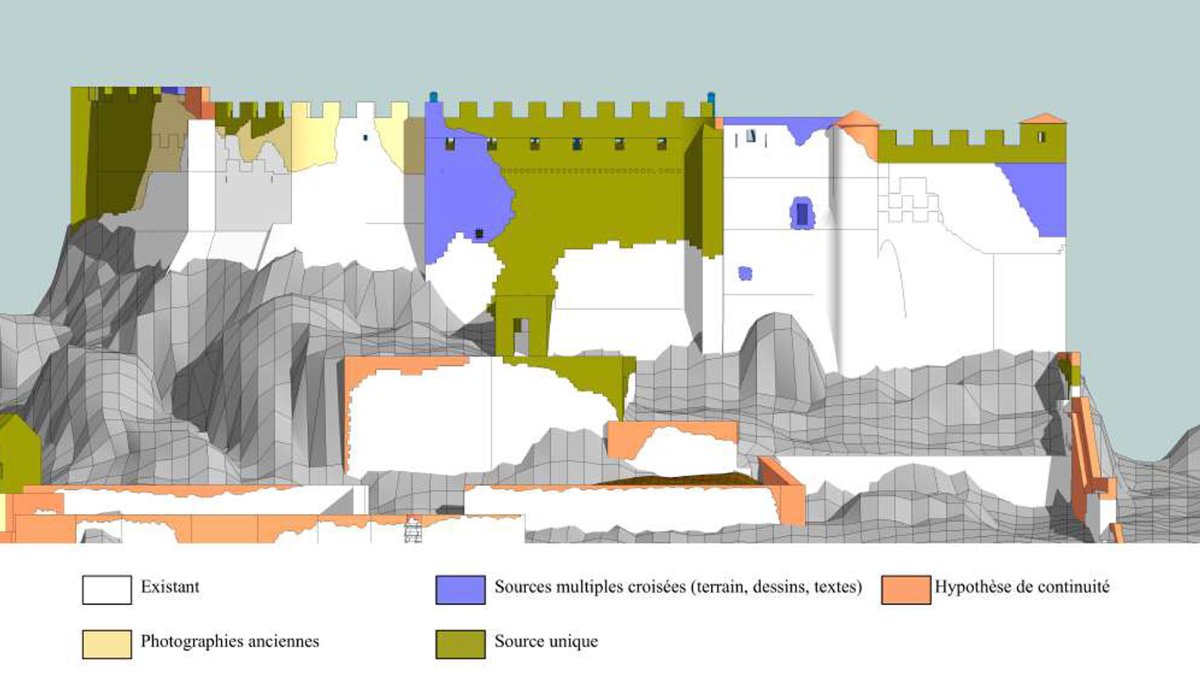

L’exemple ci-dessous montre la démarche de reconstitution réalisée par Thomas Robardet-Caffin de la façade sud du Vieux Montferrand, aujourd’hui en grande partie arasée à partir du deuxième niveau.

L’analyse du bâti existant, minoritaire, a été complétée grâce au croisement de plusieurs sources iconographiques.

Etape 1

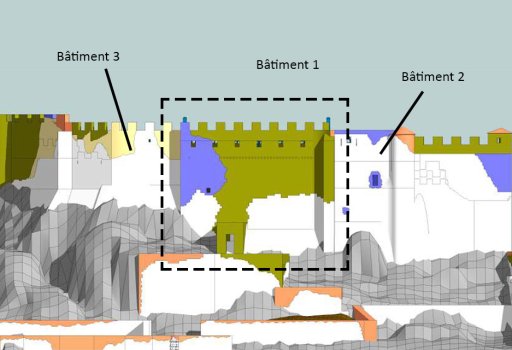

L'entrée dans le « vieux Montferrand » se fait à la base du bâtiment 1 et débouche dans une haute-cour. Ce bâtiment est arasé à partir de son deuxième niveau. Les bâtiments mitoyens conservent leur façade sud à la hauteur d’origine.

Etape 2

Depuis la cour intérieure du château, on remarque au sommet du bâtiment 2 trois baies et une rangée de dalles qui permettent d’identifier avec certitude le sol du troisième niveau. Le bâtiment 3 conserve la trace de deux niveaux ainsi qu’une fenêtre et un merlon sommital.

D’après ces vestiges et les traces de liaisons entre les bâtiments, on peut estimer que le bâtiment avait une hauteur au moins égale aux deux tiers de celle du bâtiment 2. Mais on ne peut pas en déduire la hauteur réelle.

Etape 3

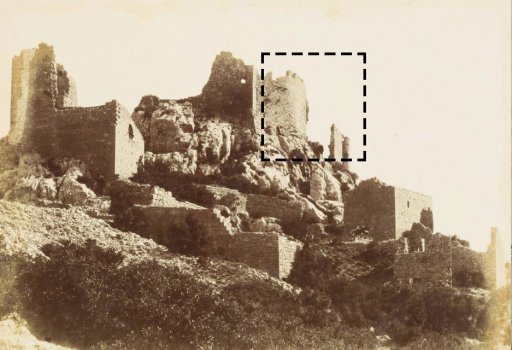

La photographie réalisée vers 1900 montre quelques pierres de la face ouest du bâtiment 1 encore accrochées au bâtiment 2. Ce dernier, alors en meilleur état, était accolé sur toute sa hauteur au bâtiment 1.

La hauteur du bâtiment 1 était donc au moins égale à celle des façades 2 et 3. Mais l’angle de vue ne permet pas d’identifier une éventuelle trace de toiture.

Etape 4

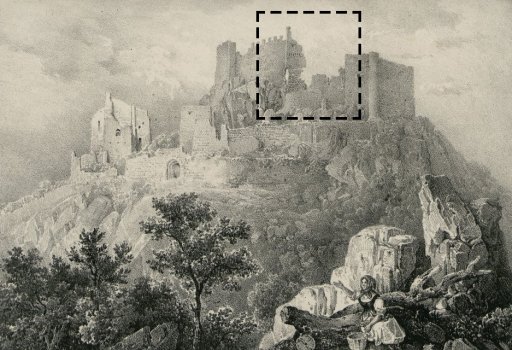

L’angle sud-ouest du bâtiment 1 est encore entièrement en place sur une lithographie de Jean-Joseph Bonaventure Laurens réalisée en 1840. Pourtant, le merlon au sommet semble excessivement haut par rapport aux façades mitoyennes. Parti-pris esthétique et effet de perspective ? Cette vision "romantique" du château et ses disproportions ne permettent pas d’estimer la volumétrie exacte du bâtiment.

Etape 5

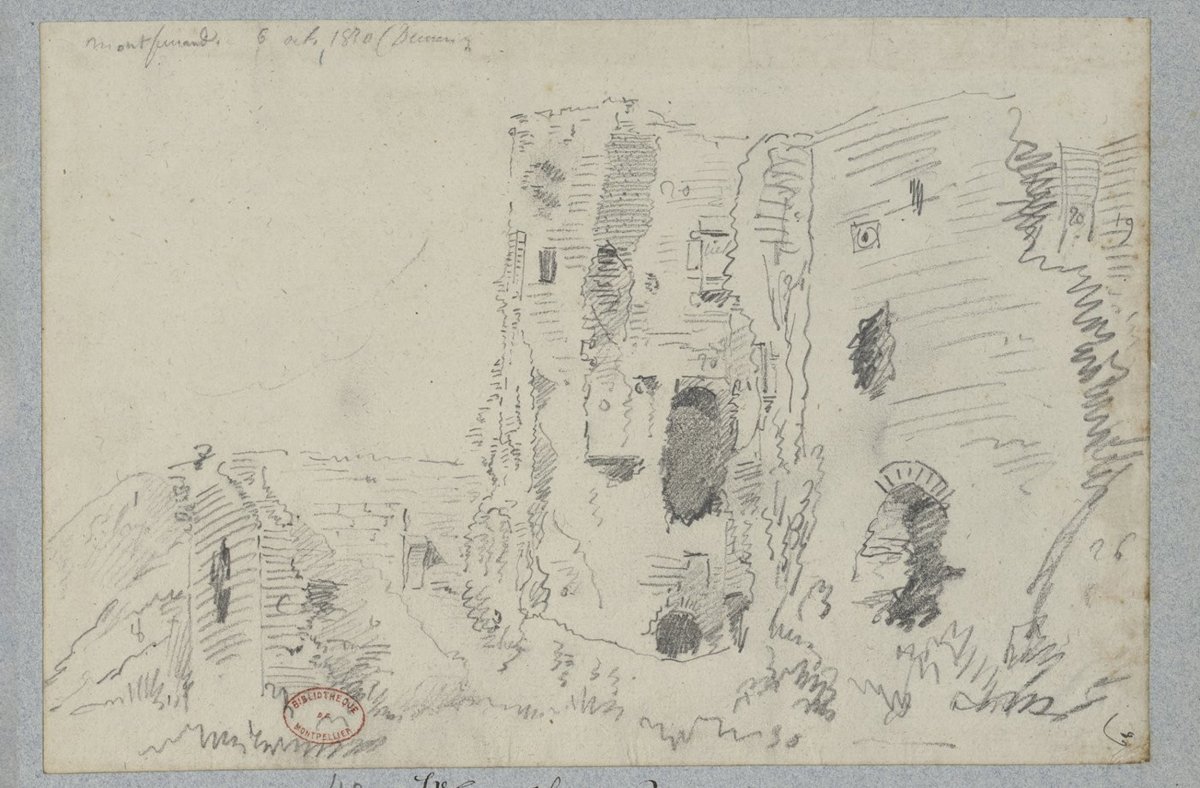

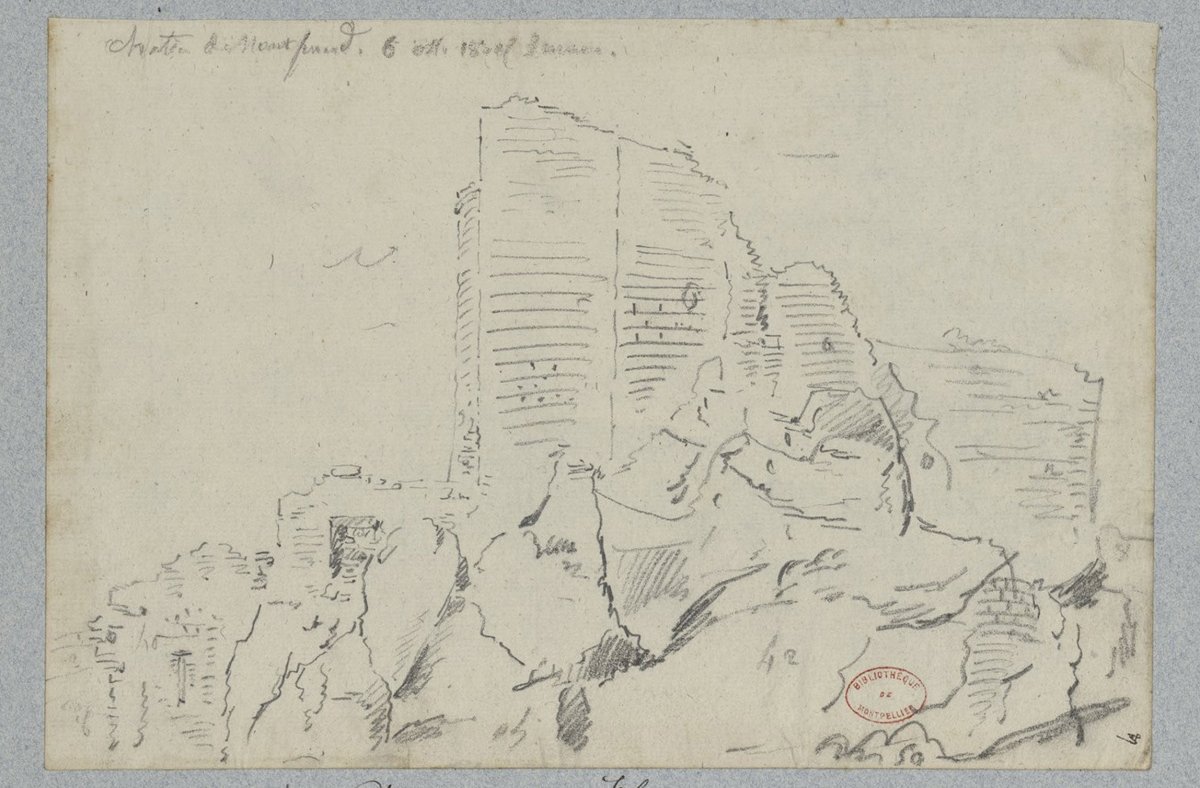

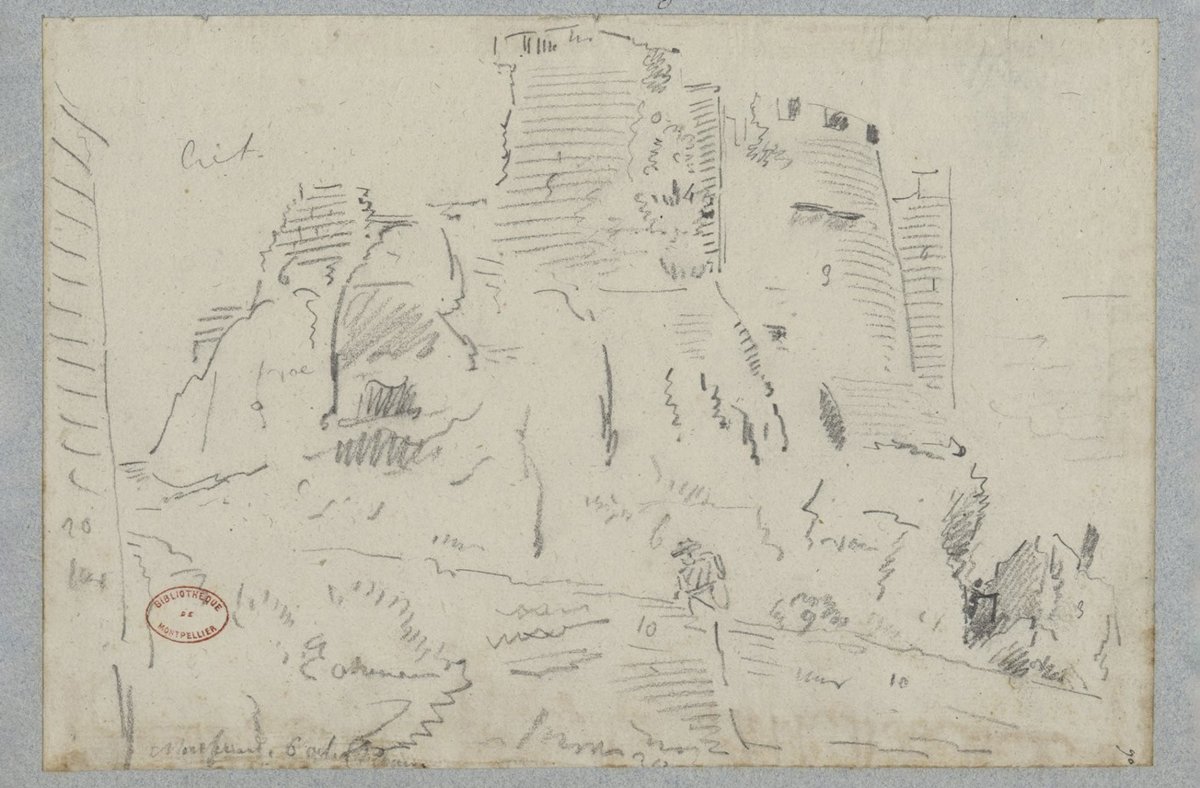

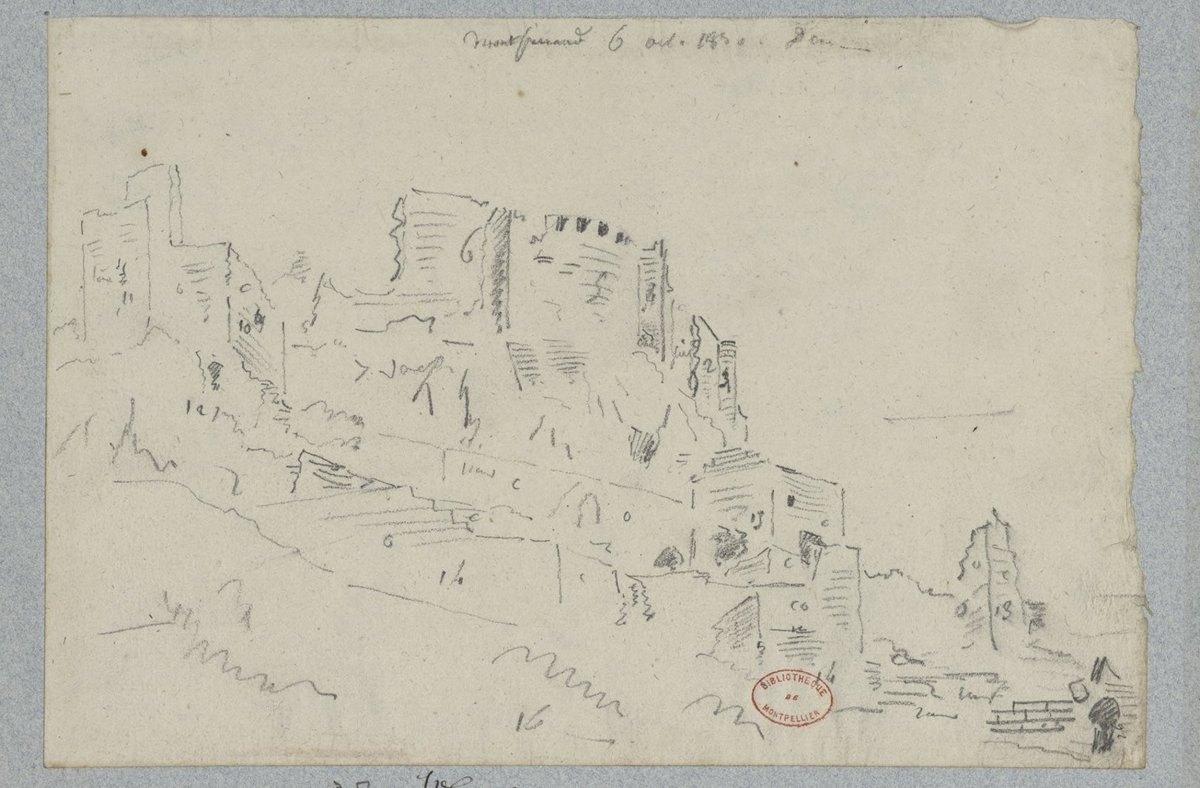

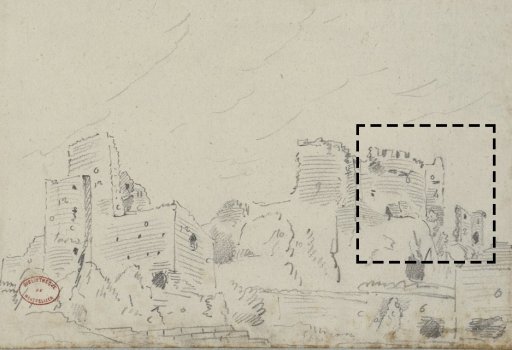

Sur le dessin du château réalisé à la mine de plomb par Jean-Marie Amelin en 1830, le merlon est représenté à la même hauteur que ceux du bâtiment contigu. Le croquis confirme les observations faites sur la lithographie de Laurens mais permet d’affirmer que les crénelages des bâtiments 1 et 3 sont alignés.

Etape 6

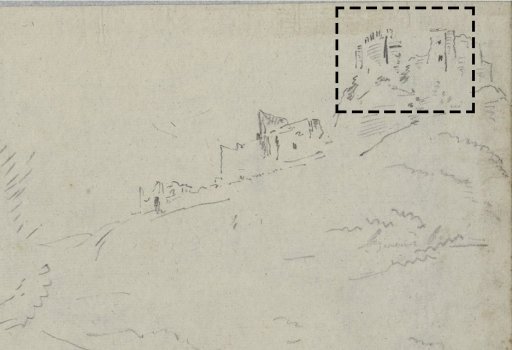

Un autre dessin de Jean-Marie Amelin permet d’estimer, par comparaison, que la façade du bâtiment 1 avait la forme d’un rectangle d’environ 15 m de haut sur 17,60 m de long.

Etape 7

Ces sources demeurent trop lacunaires pour déterminer l’agencement des espaces intérieurs du bâtiment et les ouvertures vers l’extérieur. Pour cela, il faudra interroger les archives écrites du XVIIe siècle : les devis de 1604 et 1605 et l’inventaire de 1677.

Source : Robardet-Caffin, T. (2021). Le château de Montferrand, la modélisation d'une forteresse ruinée à partir des sources écrites et de l'étude du bâti. Doctorales 58 (actes n°6).

A lire en ligne : https://doi.org/10.34745/numerev_1722