L'inventaire de 1677 : un document essentiel pour reconstituer le château

Le 13 mars 1677, Esprit Dumas, bourgeois de Montpellier, et Georges Espinassou, maître maçon et architecte, réalisent un inventaire des travaux à réaliser au château de Montferrand. Leur expertise détaillée et méthodique nous permet d'améliorer notre connaissance du lieu peu de temps avant son démantèlement volontaire, et de modéliser son architecture.

Prêt(e)s pour une visite guidée du château... en 1677 ?

"Le lendemain, treizieme du mois de mars [1677], nous serions transportés au chasteau de Montferran distant de Saint Jean de Coculles d’environ demy lieue et, estant au devant d’iceluy, du costé du couchant, avons trouvé un espace servant de jardin…" : c’est par ces mots que débute le rapport d’expertise du château rédigé par Esprit Dumas et Georges Espinassou. Ce rapport répond à une commande de l’évêque-comte Charles de Pradel, nommé l’année précédente, qui fait estimer le coût de réparation de plusieurs édifices rattachés à la manse épiscopale. Le château de Montferrand fait partie de ces biens : il est inoccupé et laissé à l’abandon depuis la mort de son dernier châtelain Jacques de Valat en 1659.

Si le compte rendu de ces deux experts ne donnera finalement lieu à aucune réparation, leur investigation, soigneusement consignée par écrit, est une source d'informations fondamentale pour reconstituer le site dans son état du XVIIe siècle, vétuste mais encore habitable.

Suivez les guides !

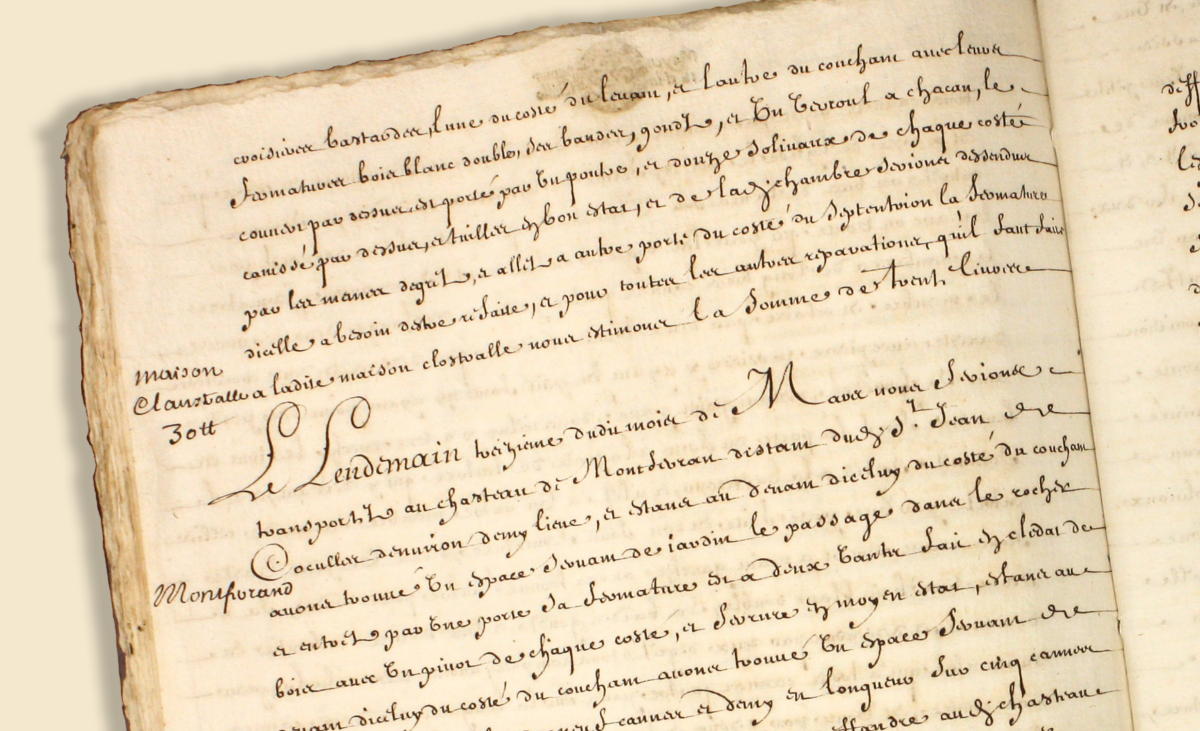

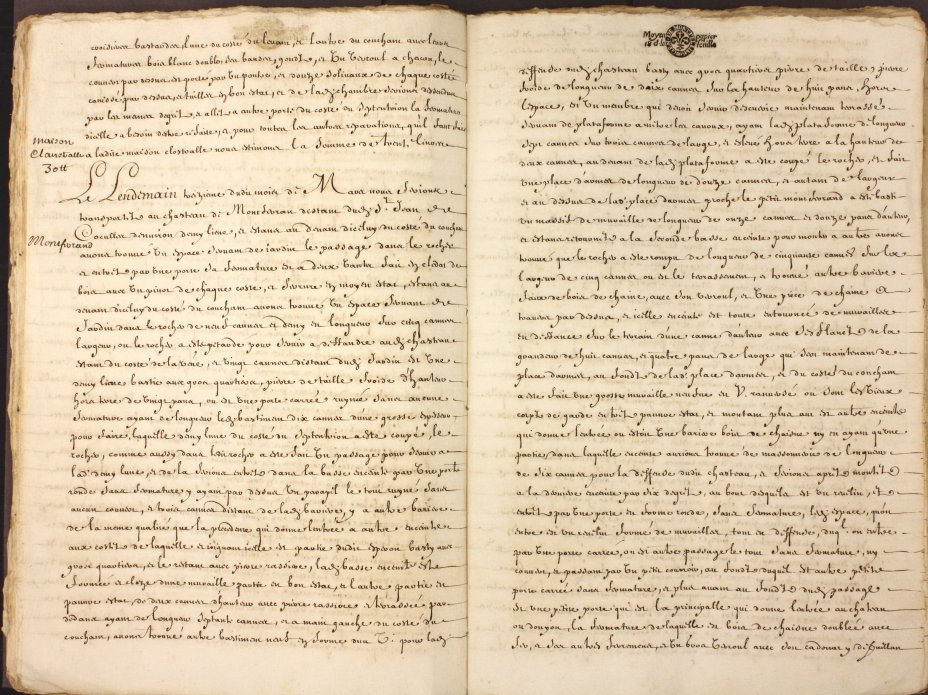

Ce rapport de neuf pages fait partie d’une quinzaine de diagnostics rassemblés dans un carnet manuscrit relié, conservé aujourd’hui aux Archives départementales de l’Hérault.

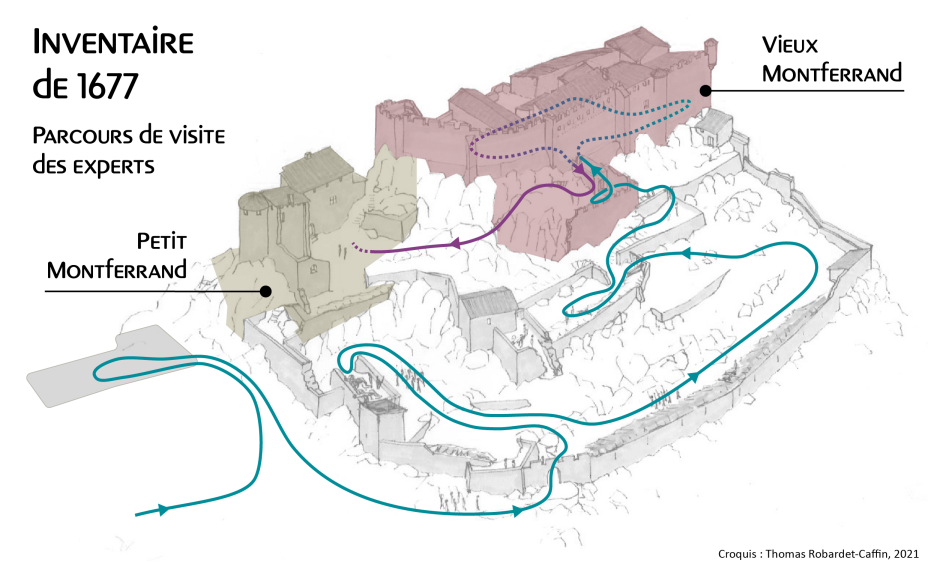

Parcours de visite

Le texte suit pas à pas le parcours des deux hommes dans le château : en partant de l’ancienne carrière devenue un jardin potager, les experts longent l’enceinte, franchissent la porte de Mauguio, cheminent vers la place d’armes puis montent vers le Vieux Montferrand en empruntant le pont-levis et la barbacane. Après une visite complète du Vieux Montferrand, ils se dirigent vers le Petit Montferrand en empruntant le raccourci taillé dans le rocher.

Nos visiteurs s'attachent aux aménagements intérieurs du Vieux et du Petit Montferrand. Aucun extérieur n’est décrit : l’objectif est avant tout de chiffrer le montant des réparations pour rendre la forteresse "plus habitable".

A l’issue de leur visite, nos visiteurs concluent "que pour reparer ledit château et le rendre un peu plus logeable qu'il n'est maintenant, coutera la somme de 1000 livres, dudit donjon ou vieux château de Montferrand", montant auquel s’ajoutent 300 livres pour rénover le Petit Montferrand.

De la méthode

Tout au long de leur visite, les experts procèdent de manière rigoureuse et méthodique, détaillant les espaces les uns après les autres au fur et à mesure de leur déambulation. Chaque espace fait l’objet d’une présentation systématique, la plupart du temps dans le même ordre :

- Fonction de la salle (corps de garde, cuisine, citerne…) : lorsqu’elle n’est pas connue, l'espace est qualifié de "membre"

- Mode de passage et d’entrée dans la pièce

- Dimensions de la pièce

- Nombre de fenêtres, la présence ou non de meneaux et de menuiseries…

- Type de revêtement de sol

- Structure du plafond ou du couvrement

Unités de mesure

Dans le texte, les mesures sont données en cannes et en pans. Dans le Languedoc du XVIIe siècle, la canne équivaut à 1,82 m et le pan à l/8e de canne, soit 22,8 cm. Ces unités de mesure coïncident avec les relevés réalisés sur le terrain.

On relève quelques approximations dans les mesures, imputables semble-t-il à un manque de temps de la part des experts. En effet, le carnet complet de l’inventaire révèle que ces derniers ont visité en une seule journée des sites distants de plusieurs kilomètres, ce qui expliquerait que leurs évaluations aient été faites "à vue de nez"…

Une source précieuse pour l'historien

Cet inventaire de 1677 constitue un manuscrit déterminant pour connaître le bâtiment avant son démantèlement : confronté aux mesures prises sur le terrain et à d’autres sources, son contenu permet de valider de nombreuses hypothèses mais surtout de combler les manques, lorsque les éléments architecturaux ont disparu ou sont dissimulés sous les remblais.

Toutefois, l’exploitation du document s’avère difficile pour certains secteurs du Vieux Montferrand. L’inventaire fait mention de 14 salles différentes entre les zones 5 et 6 : or, ces pièces ne peuvent pas être liées avec certitude aux vestiges observables sur le terrain.

Parmi ces salles, seules cinq peuvent être localisées grâce aux liaisons communications directes qu'elles présentent avec d'autres salles identifiées sur les zones 1, 2 et 3 : c’est le cas de la chapelle castrale ou du couloir distribuant les prisons. Les neuf salles restantes n’ont aucun lien direct avec une salle identifiable : si on y accède depuis la haute cour, il n’est pas précisé dans le texte si elles sont situées à l'est, au nord ou à l'ouest du château.

En revanche, certains vestiges observés sur le terrain (zones 5 et 6 principalement) ne font pas l’objet d’une description dans l’inventaire ou ne correspondent pas aux salles référencées. Là, on ne peut qu’émettre des hypothèses plus ou moins fiables quant à la localisation des espaces : le déblaiement de la haute cour permettra certainement d’affiner le travail de modélisation.

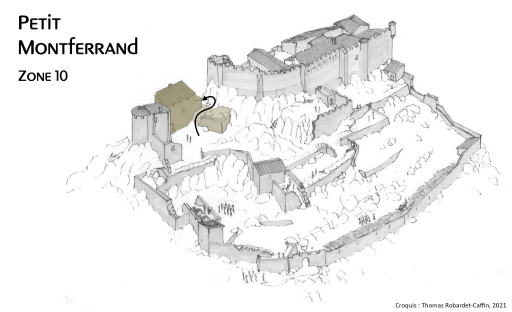

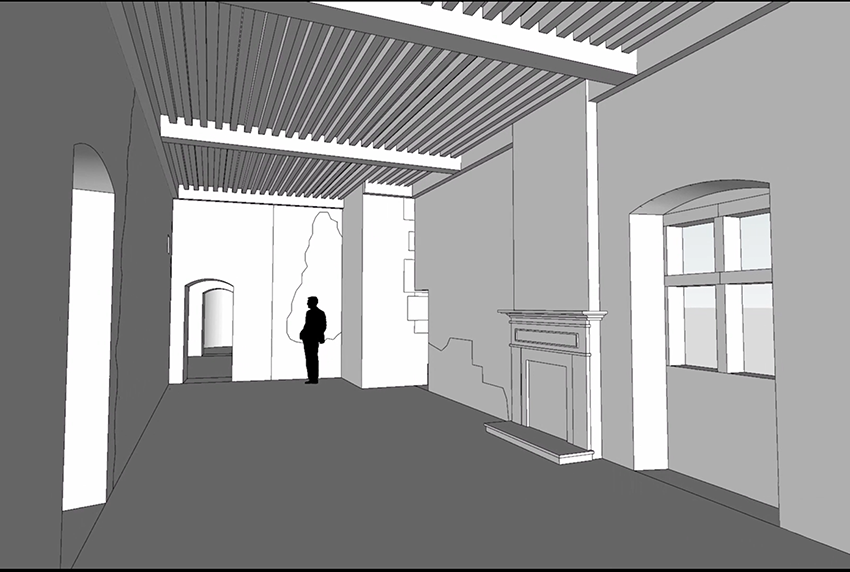

Reconstitution de la salle principale du Petit Montferrand (zone 11)

Contrairement au Vieux Montferrand, la description de 1677 ne présente aucune difficulté pour identifier les aménagements du petit Montferrand. La description des pièces et leur agencement les unes par rapport aux autres sont clairement corroborés par l'observation sur le terrain.

C’est le cas notamment de la salle principale du 3e niveau, dont les aménagements intérieurs témoignent d’une fonction particulière au sein du château.

Ce que dit le texte de l’inventaire

« [ …] Et de ce ravelin sommes entres par une porte carree sans fermeture, dans un petit membre de longueur de douze pans et neuf pans largeur (1), la muraille duquel ne sont elevees que de douze pans avec sa couverture par-dessus portee par six solives avec ses aix (2) de neuf et tuiles par-dessus en moyen estat, estant celui-ci nullement pave, et dudit membre sommes entres par une porte qui donne l 'entree a un membre servant de salle par une porte sans fermeture, ladite salle a de longueur quatre cannes quatre pans sur vingt pans (3) de largeur pavee avec brique eclairee par deux croisières l'une vers le midi et l'autre vers le septentrion, sans fermeture et ayant une cheminee faite avec plâtre, façonnee d'honnête façon, et joignant ladite cheminee est une porte avec sa dite fermeture bois noyer a ferrements en moyen estat qui donne l'entree a un petit espace servant de garde robe (4) avec son couvert par-dessus, le plancher de ladite salle est soustenu par deux poutres et vingt-trois solives avec ses faux poutres (5) qui règnent autour dudit plancher a la française (6) avec ses aix pardessus en moyen estat […] »

(1) Vestibule de 3 m par 2,7 m env.

(2) Le terme pourrait désigner les "ais d'entrevous", planches posées entre les solives de remplissage

(3) 11,50 m par 5 m env.

(4) Pièce où se trouvait la chaise percée : comprendre ici "latrines" avec son couvert par-dessus »

(5) Probablement des lambourdes périphériques, ce qui expliquerait que l’on ne trouve aucune trace d'emplacement de poutre dans les murs

(6) Le plafond "à la française", ou "tant-plein-que-vide", est constitué de solives de même largeur que les vides laissés entre elles

Ce que l’on peut comprendre

Il n'existe pas de communication directe entre les niveaux 3 et 4 du Petit Montferrand et les niveaux inférieurs : l'accès se fait uniquement depuis l'extérieur.

Depuis la cour, on accède au niveau 3 par un escalier en partie taillé dans le rocher. Celui-ci mène à la terrasse haute (zone 12) qui dessert le vestibule d'entrée, dont le seuil est encore visible. Cette petite pièce de 2,7 m par 1,90 m correspond à une construction appuyée en appentis contre le Petit Montferrand.

Passé le vestibule, on entre dans la grande salle de plus de 50 m2. La description de 1677 y décrit plusieurs entités architecturales aujourd'hui disparues, dont deux fenêtres à meneaux - une au sud, l’autre au nord - et des latrines situées dans l'angle nord-ouest à côté de la cheminée en plâtre. L’emplacement de ces lieux d’aisance est encore visible sur une photo de 1935 montrant les vestiges d'un passage dans le mur nord, aujourd’hui effondré, et donnant sur le vide.

Les signes d’un logis aristocratique

C'est la seule fois dans toute l'expertise que les architectes utilisent le terme de « salle » pour qualifier cet espace, les autres pièces étant appelées « membres » ou « chambres ». Cette distinction correspond aux éléments de confort et d'esthétisme présents uniquement ici : cheminée en stuc, plafond à la française, latrines, murs enduits, sol pavé de tomettes, fenêtres à meneaux.

Cet espace, qui concentre les aménagements intérieurs les plus raffinées du château, est donc l’étage noble où réside l'officier supérieur de la place.