Le siège de Montferrand (1622)

Au printemps 1622, le château de Montferrand est assiégé durant 3 jours par les troupes protestantes du duc de Rohan : si cet épisode a laissé peu de traces dans les récits de l'époque, il est symptomatique d'une période tragique qui met toute une région à feu et à sang.

Le siège de Montferrand nous est connu grâce au chanoine Pierre Gariel, prêtre, docteur en droit et historien de Montpellier et du Languedoc. Témoin de son temps, Gariel a rédigé plusieurs ouvrages historiques : il a relaté notamment les troubles religieux survenus alors dans la région dans son "Discours de la guerre faite contre ceux de la religion prétendue réformée depuis l'an 1619 jusques à la réduction de la ville de Montpellier et la paix faite alors".

Réfugié à Frontignan avec les autres membres du Chapitre, Gariel n’est pas un témoin direct de tous les faits : mais ses observations personnelles s’ajoutent aux éléments rapportés par des personnes bien renseignées. Son récit est une véritable chronique relatée avec précision et sans fanatisme, malgré sa foi d’homme d’Eglise. C’est un document précieux pour l’histoire de notre territoire, le seul témoignage du siège de 1622.

Contexte historique

En 1610, l'assassinat d’Henri IV met un terme à la paix fragile qui règne dans le royaume de France entre les catholiques et les protestants depuis la promulgation de l’Edit de Nantes en 1598.

Plusieurs régions protestantes, encouragées par le prince Henri de Rohan, refusent de reconnaître la souveraineté du jeune roi Louis XIII qui souhaite rétablir le libre exercice du culte catholique sur tout le territoire. Dès 1620, la résistance s’organise, notamment autour des "places de sûreté" créées pour garantir l’organisation du pouvoir politique et militaire de la communauté huguenote.

Montpellier est l’une d’elles. En 1621, l’ingénieur protestant Pierre de Conty d'Argencourt fait démolir les faubourgs de la ville pour édifier des fortifications de tous côtés : en un an à peine, la ville se dote de 14 bastions liés par des courtines avec fossés et demi-lunes, qui s’ajoutent aux 2 déjà existants. Les capitaines de quartier et de nombreux notables lèvent des troupes et reçoivent de la ville armes et munitions.

Le château en ordre de bataille

Un fâcheux précédent

Dans cette période chaotique, le château de Montferrand est un symbole fort, d’autant plus symbolique qu’il fait partie du domaine des évêques de Montpellier.

Or, ce n’est pas la première fois que le château, pourtant réputé imprenable, subit l’assaut d’un ennemi. Au printemps 1575 déjà, les troupes protestantes s’étaient emparées par surprise de la forteresse : il semble qu’à cette époque le château n’ait bénéficié de la surveillance que de quelques gardes.

Les catholiques reprennent le château quelque temps plus tard "par escalade", sous le commandement d'Antoine de Cambous : en récompense de ses services, celui-ci est nommé châtelain de Montferrand où il veille à l'entretien d’une garnison suffisante.

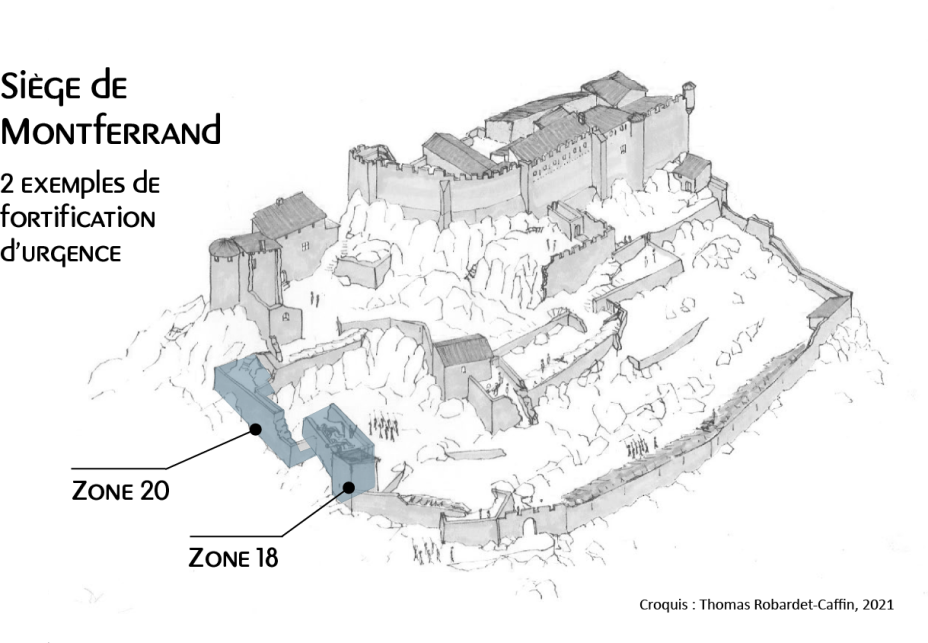

C’est son gendre et successeur Jean de Ratte qui entreprend, dès 1604, l’ambitieux programme de transformation du château en caserne. Mais le projet est loin d’être achevé en 1620 et les travaux se muent en une fortification d’urgence : les murs inachevés sont bouchés à la hâte, l’enceinte médiévale est remblayée pour résister à l’artillerie et une plateforme est improvisée pour accueillir des canons.

Lorsque la situation s’envenime en 1622, l'évêque-comte Pierre Fenouillet se retranche au château et prend lui-même le commandement d’une garnison forte de 200 soldats, dont 60 arquebusiers.

Le récit de Pierre Gariel

En février 1622, tandis que Louis XIII fait route vers le Languedoc, Rohan entre en campagne depuis son fief des Cévennes. Pour ouvrir un passage vers Montpellier, il s’empare du château de Montlaur et le rase puis fait tomber les châteaux de Beaulieu et de Castries dans les semaines qui suivent.

En mai, les armées catholiques occupant le littoral. Les protestants se replient vers Uzès : ils prennent Saint-Georges-d'Orques, ruinent la collégiale Notre-Dame de Grâce à Gignac mais contournent Aniane, trop bien gardée. De là, ils font route vers Montferrand…

Pierre Gariel raconte : « Toute cette armée prit la route de la Val de Montferrand, ravageant, pillant et brulant les villages de son passage, qui sont tous catholiques. Le betail qu'ils purent attraper fut conduit dans les villes de leur parti. Pour les habitans des Mateles, de St Mathieu, de St Jean [de-Cuculles] et de quelques autres lieux, sur la nouvelle de la venüe de cette armée, ils fuirent et allerent en lieu de seureté. L'armée huguenote s'arreta trois jours devant Montferrand. Mais le sieur eveque de Montpelier, qui y etoit dedans avec bonne garnison, leur temoigna qu'il ne les redoutoit point, les salua de plusieurs canonades, qui en firent demeurer quelques uns sur la place. On dit que quelques soldats huguenots etoint a l'entour d'un feu, faisant cuire leur diné. Le canonier de Montferrand appointa si bien son canon que la balle emporta la chaudiere, et leur donna telle epouvante qu'ils quitterent tout pour se mettre a couvert dudit canon. Le duc de Rohan, considerant qu'il lui etoit impossible d'avoir Montferrand […], divise ses troupes, desquelles les unes prennent le chemin d'Uzès, ou y avoit des garnisons catholiques qui incommodoint ; les autres allerent vers St-Gilles, et ravagerent la maison de St. Jean apartenant au grand prieur, et qui jusqu'alors avoit eté conservée, pillerent l'eglize de St Gilles, emporterent les ornements et tous les meubles qui y etoint ».

Malgré des défenses non abouties, le château tire profit d’un avantage non négligeable, sa position dominante et escarpée, qui permet à la poignée d'arquebusiers catholiques de repousser l'armée de Rohan, pourtant bien plus nombreuse. De plus, à l’époque, les alentours du château, activement exploités par les charbonniers et les bergers, présentent une physionomie plus aride et moins arborée qu’aujourd’hui, laissant l'assaillant à découvert, comme l’illustre l’anecdote du chaudron.

Faute de place, celui-ci est dans l'impossibilité de positionner correctement ses batteries de canons pour battre en brèche le rempart. Le replat le plus proche du château est situé 200 m au sud à l'emplacement de l'enclos médiéval : or, d’une part, la distance est bien trop grande pour garantir la précision des tirs et, d’autre part, la zone se trouve 70 m en contrebas du château, ce qui limite encore la portée des canons.

Grâce à sa situation géographique, le château est sauf : les villages alentour n'ont pas cette chance et paient un lourd tribut au passage des soldats…

Après le siège

Le 19 octobre 1622, après 50 jours de siège, la ville de Montpellier négocie la paix avec le roi de France : l’officier catholique Jacques de Valat, qui s’est distingué lors des affrontements, est nommé châtelain à vie du château de Montferrand conjointement par l’évêque-comte Pierre de Fenouillet et le roi de France. Il administre le château jusqu’à sa mort en 1659.

Pourtant, la signature du traité de paix a fait perdre au château toute utilité stratégique : si à la fin de l'année 1622, on laisse au château une soixantaine d'hommes en garnison, ils ne sont plus qu’une vingtaine un an plus tard.

La physionomie du château, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est la conséquence directe de cet épisode de 1622 : un projet de fortification tenaillée typique du XVIIe s. resté inachevé, une adaptation de la défense dans l'urgence, une enceinte médiévale qu'on n'a pas eu le temps d'abattre...